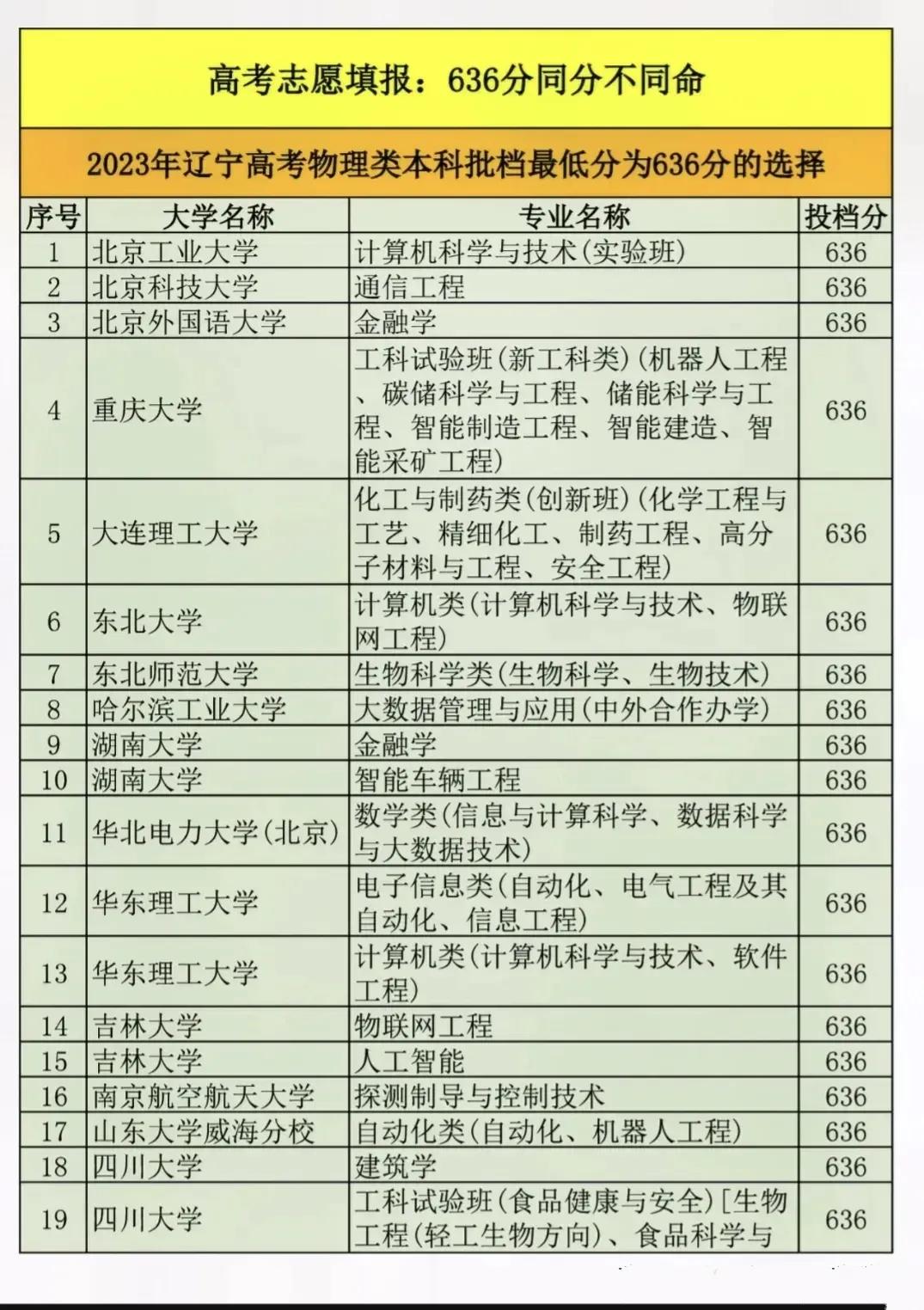

这几年,“新工科”三个字几乎是高考志愿填报的流量密码。计算机、电子信息、大数据、人工智能、智能制造、机器人工程,这些听起来就非常高大上的专业,让无数的家长和孩子们坚信,只要冲进了新工科,未来一片光明。于是,新工科的录取分数线直线飙升。 当所有人都去挤独木桥的时候,真的是一件好事儿吗?今天的热门会不会变成未来的红海?可以肯定的是,今天的新工科专业高分扎堆,每个省排名前1%的孩子几乎不约而同地选择了新工科专业。这意味着什么呢? 意味着当你保研的时候,卷绩点能卷到你怀疑人生;当你考研的时候,复试线的分数高到你怀疑人生;同样意味着当四年之后你要去求职,你的竞争对手依然是那些当年跟你同样分数段、同样经历的“卷王”们,企业随便筛一筛,就是神仙打架。要说专业不对口吗?你们都对口,但是没办法,人太多了。 因为大家都喜欢新工科,高校也大规模地扩张新工科。近5年来,全国开设数据科学与大数据技术这个新工科专业的院校从283所猛增到了666所,相关专业的在校生突破了50万人,每个省高考招生人数最多的都是新工科专业。 但是另一边,在经济下行的周期里,科技行业裁员缩招的新闻其实一点都不少,只是被大家有意识地忽略了。当几年之后,这批孩子同时毕业,市场真的能消化这些新工科大军吗? 早在之前,互联网的35岁危机就已经给大家敲响了行业警钟,这个行业需要的永远是真正的精英,而不是批量生产的毕业生。 第二点,新工科的硬核程度超乎你想象。高等数学、线性代数、大学物理只是门槛,电路分析、自动控制原理、Python、C++编程只是你的日常作业,单片机、PLC、数字信号处理更是挂科的重灾区。实践课、代码课动辄上万行,实验室熬夜就是常态。如果你物理公式记不住,像数电模电这种课程,面对复杂的电路,你只想逃,强行报新工科,只会陷入上课听不懂、作业做不出、考试靠突击的恶性循环。大学真的不是兴趣培训班。10年前、20年前,大学生们纷纷在花钱补英语,但是今天的大学生们却因为追风口选了新工科,在大学里面要花成千上万的补课费来补数学、物理和编程。没有扎实的数理和逻辑思维,再热门的专业也会变成退学重灾区。 第三点就是课程永远慢半拍。工科最大的特点是一定要跟紧技术前沿,但是大学有天然的滞后性。比如2024年人工智能大模型爆火,2025年的时候,很多高校才会慢慢加入相关的选修课。这意味着什么呢?如果只能靠课堂吸收知识,那么你接受到的知识永远是过时的。新工科的同学常态就是花大量的时间啃技术文档,参加竞赛或项目。但是试问,一个连课后习题都懒得做的学生,又怎么可能花大量的时间自己去做这些事儿呢? 第四点,高精尖行业永远是两极分化的。人工智能、芯片、互联网、自动驾驶这些企业确实很缺人,但是人家缺的是高端人才。头部企业招聘的时候,基本上985、211占比能超过70%。大厂算法岗的录取率实际上连5%都不到,而且能够通过大厂算法岗简历初筛的人,已经都是985、211硕士了。 比方说芯片设计岗,全国范围内的岗位数量也就2万左右,但是2024年相关专业的毕业生已经超过了10万。之前跟一个负责人工智能的猎头聊,他说,他们平台收到的岗位投递简历增长了120%,但是这类的岗位数量只增加了30%,也就是供给远远大于需求。 普通院校的同学,如果没有亮眼的实习、竞赛经历,等待着他们的,只有作为分母的宿命。前段时间,字节跳动在面试的时候淘汰了一位北邮的硕士生,这个新闻炒得沸沸扬扬。这说明什么呢?哪怕是顶尖院校的新工科专业,如果你没有实际的能力作背书,照样拿不到心仪的offer。 所以现在市面上有一条灰色的产业链,做什么呢?付费实习、付费包装竞赛、付费包装项目,一段实习经历也就十来天左右的时间,不仅不会给你实习工资,还需要你花上万块的金额去抢这么一个实习的位置,关键是你根本没有办法在这段经历里边学到真正有价值的东西。所以现在看,针对大学生都形成了一条产业链。 当然我们讲这些,不是为了给大家泼冷水,而是想提醒大家,任何专业的价值一定要建立在适合自己的基础之上。如果你数理基础扎实,热爱钻研新技术,热爱解决未知的难题,并且能够接受终身学习,新工科确实是一片蓝海。如果你只是跟风盲目地去选择新工科,等待躺赢,那么迎接你的只有4年后的迷茫和焦虑。 高考志愿填报从来就不是选热门这么简单,毕竟大学只是起点,能否在行业里边站稳脚跟,拼的是持续进化的能力,这才是所有热门专业真正的门槛。如果孩子真的不适合新工科这条路,不妨帮孩子多了解一下,还有没有其他的出路。