绝顶聪明,周恩来洞悉全局。

1946年10月底,战火弥漫的南京笼罩在阴郁之中。黄昏时分,行政院大楼里,一位儒雅的学者提交了一份名为“就地停战”的建议书,递交给行政院长孙科,并抄送美国驻华使馆。这份措辞温和的提案,倡议即刻停火,划定军队驻扎区域,并由中立观察员进行监督。提案人梁漱溟满怀希望,相信这份建议能为岌岌可危的局势带来转机。

同一时间,中共代表团在下关梅园获悉此事,气氛骤然紧张。这份看似公正的文本,在他们看来却暗藏杀机:没有任何协商,没有任何预警,它意图将解放区军队束缚原地,一旦执行,数十万部队的行动能力将被削弱,北方战线的主动权将拱手让人。

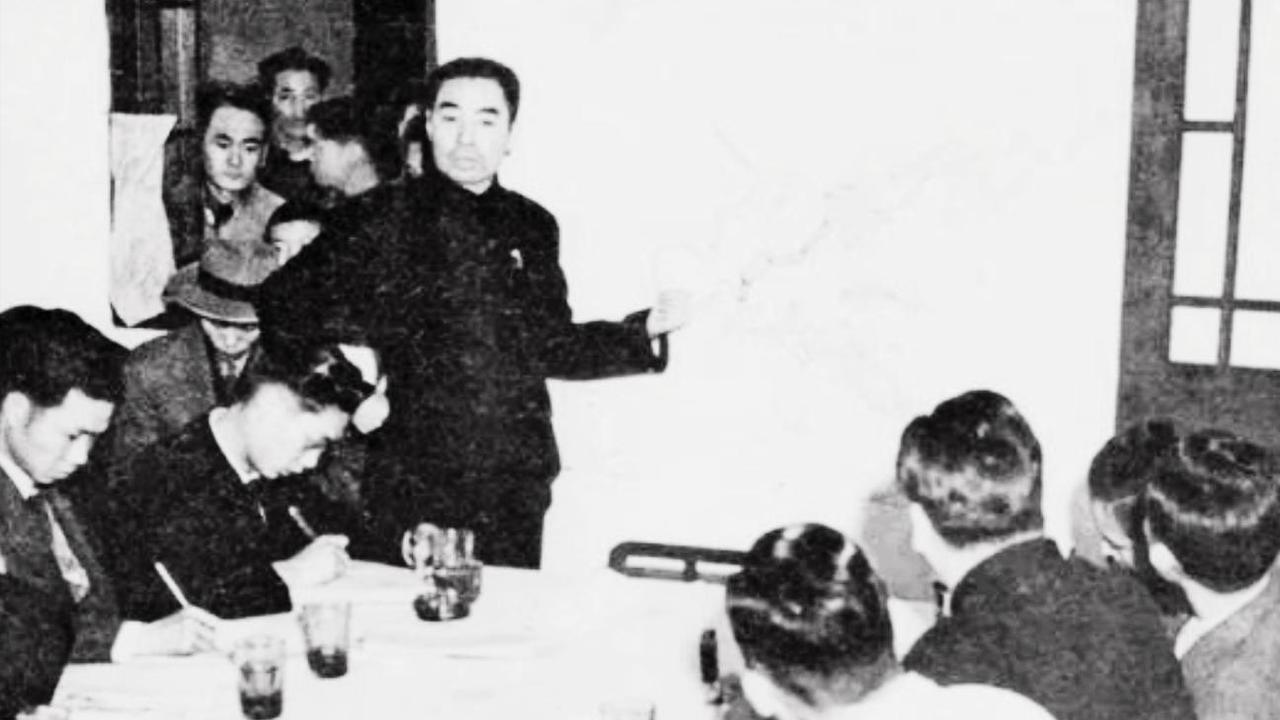

深夜,梅园的灯光依旧亮着。周恩来坐在简朴的桌旁,摊开那份刚送达的提案,墨迹犹新。墙上的挂钟滴答作响,每一秒都如同敲击在心头。在周恩来的审视下,提案中伪善的面纱迅速被揭开,暴露的是对自身处境的巨大限制。

翌日清晨,梁漱溟来到梅园。庭院里,草叶上沾满了露珠。他走过青石小路,心中仍抱有调停的希望,似乎相信一次坦诚的对话就能化解双方的敌意。会谈并没有如他所愿顺利进行。

周恩来合上文件,语气平静却沉重,指出民盟的这份提案严重破坏了谈判的互信基础。梁漱溟试图解释他希望结束战乱的初衷,强调中间力量的难处,但得到的回应却是沉痛的“心已碎”。那一刻,这位经历过长征和抗战的革命者不再隐藏情感,泪水涌出,这并非软弱,而是对盟友失信的深切悲痛。

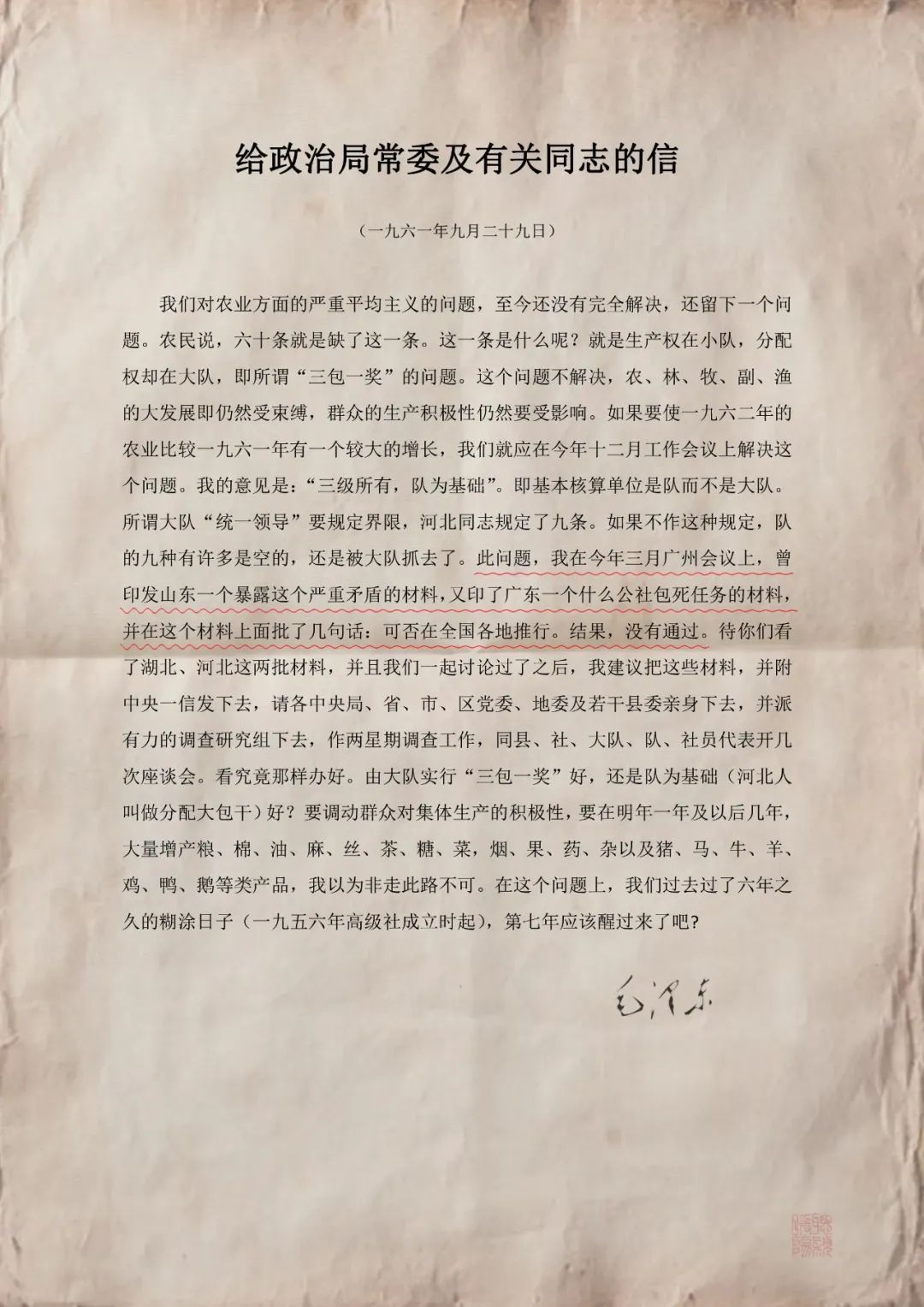

这场冲突并非简单的军事策略失误,它反映出两种截然不同的世界观之间的激烈碰撞。梁漱溟长期致力于用儒家思想和佛教理念来解决社会问题,提倡乡村自治和伦理重建,认为农民的贫困源于社会秩序的混乱和民众的愚昧;而毛泽东及其战友则认为压迫和剥削的根源在于阶级结构,主张通过革命手段打破旧有的束缚。

一方寄希望于温和的改良,一方坚信激烈的变革,在内战的烽火前,两条道路已经无法融合。梁漱溟将希望寄托在一纸停战协议上,却忽略了国共双方的实力对比以及美国在背后所打的政治算盘,也低估了诚信在革命阵营中的重要性。

几天后,南京的报纸对这份提案做了低调的报道,大多数市民并未察觉到其中的暗流涌动。但在重庆和北平的中间派聚会中,这份文件却成了私下议论的焦点。有人赞扬梁漱溟的胆识,也有人认为他过于天真,缺乏政治经验。民盟内部也因此出现裂痕:一部分成员担心这会动摇与中共的合作基础,另一部分则试图利用外部力量迫使双方停战。

从更长远的历史视角来看,梁漱溟的选择并非偶然。从20世纪30年代起,他就投身于乡村建设实验,试图用儒家伦理来修复支离破碎的乡村社会。虽然在一些地方取得了零星的成果,但这微薄的力量却难以对抗国民政府的财政倾斜和盘根错节的地主势力。抗战胜利后,农村地区更加陷入饥荒和沉重的赋税之中,梁漱溟仍然坚持“文化失调”的诊断,试图在战后的废墟中寻找儒家思想的复兴之路。战争的残酷现实却无情地粉碎了他重归太平盛世的梦想。一位美国学者评价他的乡村建设实验:“方法优雅,力度薄弱,未能触及社会的主要矛盾。”

梁漱溟坚信“大义”,却缺乏对权力结构的清醒认识。对周恩来来说,这份停战建议如同利刃,刺伤了友谊与合作的承诺。延安时期,梁漱溟曾受邀前往陕甘宁,与毛泽东促膝长谈,双方还保持着相互尊重。但此后数年,战线拉长,立场日益明朗,梁漱溟仍然试图保持超然的态度,最终却被时代洪流裹挟。梅园的会面标志着决裂的开始,也标志着中间势力影响力的迅速衰落。

周恩来在随后的内部会议上指出:抱着过时的文化理想而不顾现实,只会误己误人。当局对梁漱溟的失望转化为政治上的谨慎,民盟在严峻的选择面前只能走向边缘。

1953年,梁漱溟再次成为全国范围政治批判的焦点。周恩来公开评价他的思想路线,认为其“思想保守”、“脱离实际”。这场批判的背后,不仅是阶级分析和文化路径的分歧,更是梅园事件留下的裂痕。尽管梁漱溟年事已高,仍坚持自己问心无愧,但在公众眼中,他已经退居学术和教育的角落,影响力远不如前。

战争决定了政治资源的重新分配,在生死存亡的时刻,任何“中间道路”都无法超越枪炮的力量。梁漱溟的悲剧在于,他以学者的单纯触碰了权力最锋利的边缘;周恩来的悲悯在于,他目睹同道走向对立,只能含泪惋惜。

信义,原本是梁漱溟引以为傲的精神财富,却在一次未经协商的提案中被彻底消耗殆尽。

时光流逝,档案解密,后人得以还原事件的真相。学术研讨会上,人们常常追忆往昔:如果梁漱溟当年愿意与中共协商,是否能换来暂时的喘息?如果周恩来那天晚上没有落泪,是否会给梁漱溟留下一丝和解的余地?历史没有如果。

这段往事至今仍警示着人们:理想与现实之间,横亘的不仅仅是利益,还有时代的洪流。文化人士的道义勇气,如果缺乏对局势的准确判断,即使文采斐然,也难以抵挡战火的摧残。革命者的热泪,则体现了信任的分量,一旦失去,便不可挽回。