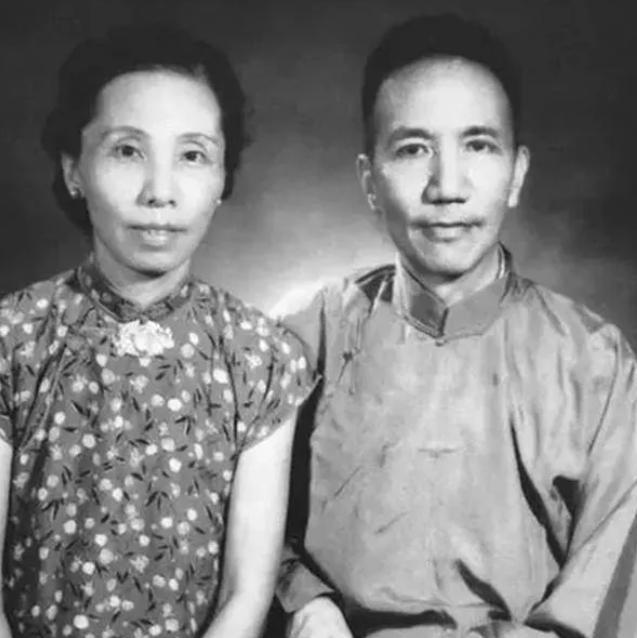

1973年,58岁的郑念明明可以出狱,可她却不走,她想要为自己多年的遭遇要到一个对不起,可监狱长却不乐意了,眼看她不主动离开,直接让手下架着郑念给扔了出去。 郑念原名姚念媛,1915年出生在北京一个知识分子家庭。 父亲是北洋政府高官,母亲知书达理。从小她就读于天津南开中学,后来考入北平燕京大学,二十岁那年远赴英国伦敦政治经济学院深造。 在伦敦读书时,她结识了同为中国留学生的郑康祺,两人志趣相投,很快结为夫妻。 那时候的郑念面容姣好、气质出众,曾多次登上《北洋画报》封面。 有电影公司向她抛出橄榄枝,她却笑着摆摆手:“靠脸吃饭终究不是长远之计。” 她骨子里带着读书人的清高,更愿意用学识证明自己。1937年获得硕士学位后,夫妇二人毅然回国投身建设。 1949年上海解放后,郑康祺担任英资壳牌石油公司上海办事处总经理,一家人住在静安寺附近的花园洋房。 郑念每天穿着剪裁得体的旗袍,头发用玳瑁梳子绾得一丝不乱。 佣人记得她泡茶都要用配套的英国骨瓷杯,连擦玻璃都要亲自动手——她说:“生活再难也要过得体面。” 1957年丈夫因癌症去世,42岁的郑念接过丈夫职位,成为壳牌石油公司总经理助理。 她既要打理公司事务,又要独自抚养女儿郑梅平。 女儿遗传了母亲的美貌与才情,后来考入上海电影制片厂当演员。母女俩相依为命,周末常去南京西路吃红宝石蛋糕,日子过得平淡却温馨。 1966年夏天,厄运突然降临。 一群红卫兵冲进郑念家,把明清字画撕成碎片,把象牙麻将扔进火堆。 郑念被反剪双手押进厨房,听见外面传来瓷器碎裂声。 她突然提高嗓门:“小心那只乾隆粉彩瓶!”这话把造反派都逗乐了,举着瓶子问她:“封建余孽还心疼这些?”她挺直腰板回答:“这是劳动人民创造的文物。” 被关进上海第一看守所后,郑念经历了六年半的非人折磨。 审讯者要她承认是英国间谍,她反问道:“马克思不也是外国人?” 双手被反铐十多天,手腕溃烂流脓,她硬是咬着毛巾不吭声。同监舍的人教她装疯卖傻,她摇头说:“哭喊撒泼这种事,我做不来。” 最沉重的打击在入狱第二年到来。狱警冷冰冰地通知:“你女儿自杀了。”郑念眼前发黑,指甲深深掐进掌心才没倒下。 后来得知真相——1967年冬天,25岁的郑梅平被红卫兵从体委大楼推下身亡。 这个像草莓般鲜活的姑娘,死前还在给朋友补习俄语。 1973年秋天,58岁的郑念突然接到释放通知。 管教催她签字离开,她却端坐在木板床上:“我要你们公开道歉。”气得监狱长破口大骂:“给脸不要脸!”四个狱警架起她就往外拖。 被扔到提篮桥监狱门口时,她慢慢爬起来,仔细抚平藏青色列宁装上的褶皱,昂着头走向公交车站。路过的菜贩子嘀咕:“这老太婆倒像刚开完干部会议。” 出狱后郑念住在太原路亭子间,用每月18元生活费度日。 邻居常看见她拿牙刷蘸牙粉擦洗水泥地,窗台上永远摆着用罐头瓶养的水仙花。 她四处奔走七年,终于在1978年获得平反。当工作人员低头说“对不起”时,她只是轻轻点头:“我等这句话等了十年。” 1980年深秋,65岁的郑念带着两个皮箱离开上海。 站在外滩回望海关大钟,她想起女儿最爱哼的苏联民歌。 在美国华盛顿定居后,她用英文写下自传《上海生死劫》,稿费全部捐给留学生基金会。 有记者问她恨不恨,她摸着珍珠项链说:“怨恨就像滚烫的开水,端着烫手不如早点泼掉。” 2009年7月,94岁的郑念在浴室摔倒导致感染。 医生说要准备后事,她反倒安慰护士:“我这辈子该见的风景都见过了。” 弥留之际,床头柜上摆着女儿少女时期的照片,还有从上海博物馆要来的文物捐赠证书复印件。 就像老话说的,真金不怕火炼,这位历经沧桑的老人,到最后都保持着天鹅般的优雅姿态。 信息来源: 中国青年报《我也想有這樣的笑容--讀《上海生死劫》》 百度百科《郑念(中国北京籍女作家)》 中新网《郑念:籍贯不是上海的“上海名媛”》 网易订阅《郑念:42岁丧夫,51岁入狱,52岁女儿“自杀”,享年94岁》 搜狗百科《上海生死劫(郑念著书籍)》

用户10xxx07

老太看着就很优雅,了不起