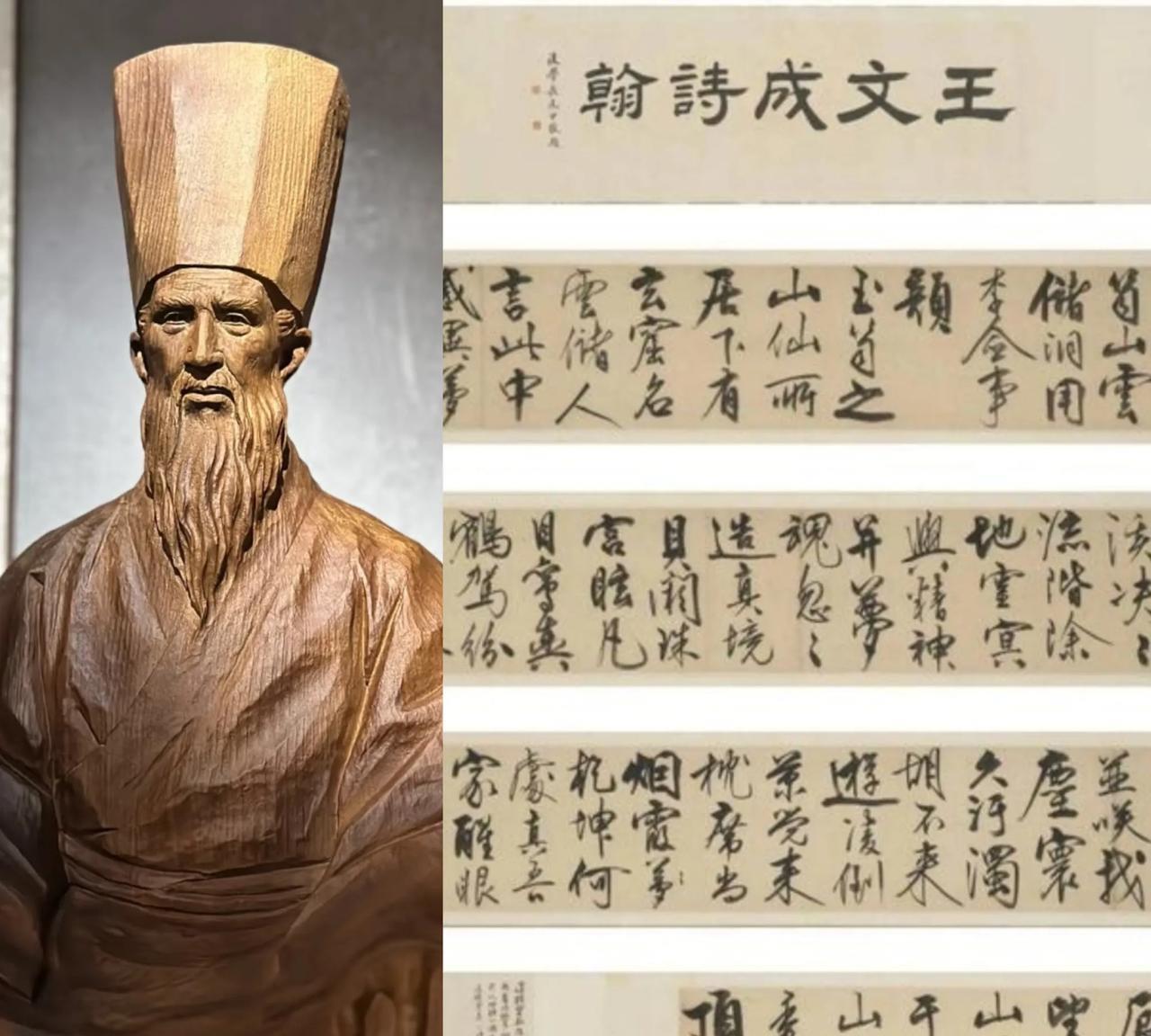

古人是如何看待残疾的古人? 在古代残疾不仅是身体上的缺陷,更是社会认知和文化传统的一部分,与今天的“残障”观念不同,古人对残疾的理解和态度有着自己的独特视角,这种视角不仅体现了对人性的深刻洞察也折射出那个时代的社会结构与文化价值。 在中国古代,儒家思想主导着社会伦理,强调“天人合一”和“和谐社会”,从这种文化框架下看,残疾通常被视为“天命”的一部分,有时被认为是命运的无情安排,反映出个人与自然的关系失调。 比如儒家的经典《礼记》中就提到,“天子不正,百姓疾苦;士不正,百姓饥寒”,暗示着一个人的身体、命运与社会环境是密切相连的,在这个观念中残疾往往不是个人能力的体现,而是天命的安排或者是某种“因果”的结果。 然而古人对待残疾并非单一的消极看法,尤其在一些哲学和宗教的影响下,残疾人往往被赋予特殊的社会角色或象征意义,在道家思想中残疾常被认为是一种“与世无争”的象征,是与自然力量沟通的一种方式。 比如道家典籍中曾多次提到,追求无为而治的理想与身体的完美并非完全一致,身体上的残缺并不妨碍一个人获得智慧或是和谐的内在力量,因此在道家文化中,残疾人有时被视作“得道者”或“高人”,其独特的身体状态反而成为其通达智慧的标志。 不仅如此古人对待残疾的态度还受到宗教信仰的影响,佛教传入中国后对残疾的看法有了更深层次的理解,在佛教教义中生命的“苦”是普遍的,而残疾常常被看作是一种“业障”,即前世行为的果报。 虽然这种观念带有一种宿命色彩,但它也促使社会对残疾人施以更多的宽容和同情,尤其是在寺庙和佛教社群中,残疾往往被视为修行者或神圣之人,他们在佛教社会中享有特殊地位,并常常能获得信众的尊敬与关爱。 与此相对的是,古代社会对残疾人的生活环境常常充满挑战,在封建社会里残疾人往往被视作家庭的负担,难以融入到正常的社会生产和生活中,古代的社会结构严格家族责任和宗族利益通常被置于个人需要之上,对于那些生理上存在缺陷的人来说他们的生活处境可谓艰难。 在很多情况下残疾意味着贫困、孤立甚至社会排斥,尤其是在缺乏现代医疗技术和社会保障体系的情况下,残疾人常常只能依赖亲人的照顾或慈善的施舍来生存。 然而也并非所有古人都如此冷漠地看待残疾,在一些历史文献中我们能看到残疾人因其勇气和毅力获得社会的尊重和认可。 例如古代有许多勇敢的英雄人物,尽管身体受损依然坚持为国家或民族作出贡献,这样的例子让残疾在某些时候不仅仅是“痛苦”的代名词,还可能成为坚韧和英勇的象征,这种转变往往取决于个体如何展现其内在的力量,如何突破外部世界的偏见与限制。 在文学作品中古人也时常将残疾与特殊才能或深厚的内涵联系起来,许多古代诗文中不乏对残疾英雄的歌颂,或是残疾人心灵美的赞扬。 如在一些古代的传说和英雄故事里,身体上的缺陷往往不会成为人物成就的阻碍反而使他们显得更加勇敢与坚强,这些故事让人们认识到残疾并不代表一个人不具备生活的价值和意义。