1974年,知青李根生返城。父亲说:“我已再婚,给你20元,别再回城!”李根生含泪告别父亲。没料到,16年后,李根生却对父亲说:“感谢你当年的决定!”

李根生的生活,原本是平和而温馨的。尽管物质条件有限,但他与父亲之间的感情却让他觉得幸福 无比。

母亲早逝后,父子二人相互扶持,渡过了生活中的风风雨雨。

一切在1964年发生了改变。李根生的父亲迎来了新婚,他的继母和一个年幼的弟弟成为了家庭的一部分。

这个新的家庭成员对他并不友好,而继母的脾气却是多变莫测,常常令人捉摸不定。每当父亲外出工作,家中的控制权就完全落入了继母手中。

继母对李根生苛刻严厉,小事大事都会挑剔指责,原本温馨的家庭环境变得令人窒息。

这些变化让李根生感到无法忍受,他的心中渐渐涌现出一个念头——逃离。

他渴望摆脱这个沉重的家庭环境,寻找一个可以自由呼吸的地方。

1969年,李根生正焦虑地思考着未来的出路时,国家发起了知青上山下乡的运动潮。

李根生丝毫不犹豫,立即报名参加。他怀着满怀希望,坚信这将是改变自己命运的绝佳机会。

很快,经过层层审批,他被分配到了一个名叫“户拉寨”的偏远村庄。

原来,户拉寨是一个以傣族为主的小山村。这里的一切都与城市截然不同,村民们穿着色彩斑斓的傣袍,生活自给自足。

初到此地,李根生发现自己面对巨大的语言和文化障碍,生活方式和习惯完全不同,让他倍感孤独和困惑。

但是村民们的热情和善意很快打动了他。老人们为他准备了热腾腾的傣族米饭,小孩们耐心地教他傣语的基本词汇,大人们带他一同劳作在田间地头。

在这份深切的感动下,李根生渐渐适应了村庄的生活。

他学会了一些基本的傣语,足以与村民进行简单的交流。他也热衷于与村民一同耕作,感受着土地的馈赠和季节的更迭。

有一天,李根生在田地里插秧时,突然感到一阵剧痛,发现一只水蛭紧咬住了他的小腿,疼痛让他不禁大声呼救。

这时,村长的女儿玉菡听到他的呼声,快步走了过来。

她笑着安抚李根生,细心地为他除去了那只顽固的水蛭,并用一块布条为他包扎伤口,防止感染。

从这一刻起,李根生和玉菡成了亲近的朋友。

1974年,李根生看着知青同伴一个个离开,他内心充满了对家乡和父亲的思念,同时也无法忘怀玉菡。

“根生,你怎么了?” 玉菡关切地询问,看着李根生时常愁眉苦脸,“没...没什么。” 李根生结结巴巴地回答,“我只是有点想家。”

“想家就回去吧。” 玉菡微笑着说。次日,玉菡悲伤地送别了李根生,他踏上了返回城市的列车。

李根生回到家,兴奋地见到了多年未见的父亲,泪水夺眶而出。家虽然熟悉,但人却已经有了不同。

父亲的大部分时间都在照顾继母和继弟,对于这个久别的亲生儿子却显得疏远。

晚上,父子两人终于有了单独相处的机会,李根生怀着满腹的话语,希望能与父亲诉说内心的所思所想。

可是父亲却突然拿出20元钱递给他,淡淡地说:“我已再婚,这20元给你,不要再回来了。”

李根生的心瞬间被撕裂,无法承受这突如其来的冷漠和拒绝。第二天,满含泪水,他告别了父亲,再次踏上回到了户拉寨的旅程。

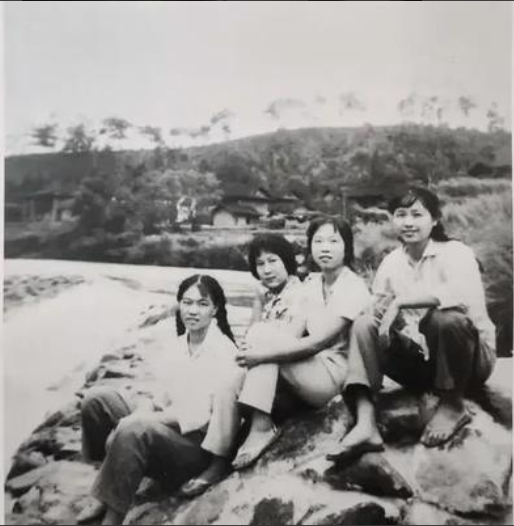

李根生的到来让玉菡非常激动,后来她欣然接受了李根生的求婚,完全不在乎他一无所有的贫穷身份。很快,两人在村民的祝福下成为了夫妻。

在户拉寨,李根生和玉菡开始了他们的新生活。李根生成了当地的邮递员,而玉菡则在村里做纺织工。

尽管他们的工作生活简单朴素,但他们的幸福充满温馨。不久,他们迎来了一个可爱乖巧的儿子。

这个家庭充满了互相关心和勤奋工作的精神,生活逐渐变得更好。

16年后,他决定带着妻子和孩子前往昆明,看望他的父亲。

当李根生走进那个熟悉的院落,他发现父亲独自一人坐在家中,而继母则带着所有值钱的东西离开了。

李根生向父亲表达了他心中的感激,因为正是父亲当初的决定,让他在滇西过上了美好的生活。

玉菡也提议让父亲一起到滇西生活。李根生被妻子的善良和爱心所打动,他们决定一起照顾他年迈的父亲。

回到户拉寨,村民们热情欢迎老人的到来。李根生和玉菡用心孝顺父亲,给他温馨的晚年。

李根生一路走来,经历了诸多艰辛和心酸,但他始终未被生活击垮。

最可贵的是,即使未能得到温柔以待,他依然愿意保持善良和温暖。相信他们以后的日子一定会越过越好。