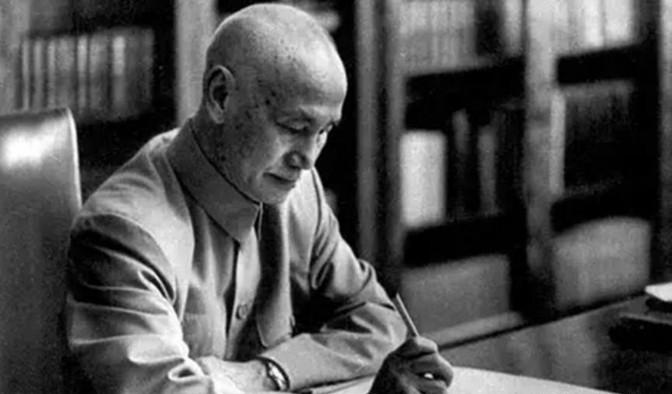

1955年,我国授衔结束后,蒋介石也很快得知了消息。当下属将十大元帅的名单,呈到老蒋面前的时候,老蒋反复审视,却一直没有找到一个人的名字,他不禁感叹:没想到他落选了! 1955年,中国人民解放军首次实行军衔制,这事儿在当时可是个大动静。授衔结束后,消息传得很快,连远在台湾的蒋介石也迅速得到了风声。当他的下属把十大元帅的名单送到他面前时,老蒋盯着名单看了半天,却发现少了一个他意料之中的名字——粟裕。这让他有点意外,甚至忍不住感叹了一句:“没想到他落选了!” 先说说这授衔是怎么回事儿。1955年9月27日,新中国搞了第一次军衔制,算是军队正规化、现代化的一大步。那时候,国家刚成立没几年,内战硝烟还没完全散去,军队里头很多人都是从战火里摸爬滚打出来的,资历、战功各不相同。中央决定给这些将领授衔,既是对他们贡献的肯定,也是在给军队建个清晰的指挥体系。 这次授衔一共评了十大元帅、十大大将,还有一大堆上将、中将啥的。十大元帅分别是朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、罗荣桓、徐向前、聂荣臻和叶剑英。这名单一出来,全国上下都挺关注,毕竟这些名字在战争年代那可是响当当的。而蒋介石作为国民党的大佬,虽然人在台湾,但对大陆的动向,尤其是军事上的变化,一直盯着呢。他拿到这名单,自然也得好好琢磨一下。 蒋介石看到名单后,翻来覆去地找,就是没找到粟裕的名字,这让他有点懵。毕竟在蒋介石眼里,粟裕可不是一般人。这家伙在解放战争里头打得太狠了,尤其是淮海战役,直接把国民党几十万大军给收拾了,蒋介石想不记住他都难。 粟裕这人,军事才能真不是盖的。他打仗有个特点,用蒋介石的话说,就是“用兵狡黠,出招从不循常规”。这话听着像是夸人,但从蒋介石嘴里说出来,多少带点咬牙切齿的味道。毕竟,粟裕在战场上没少让国民党吃瘪。蒋介石对他的印象,估计是从一次次失败里攒出来的,所以他本来觉得,以粟裕的战绩,怎么着也得混个元帅当当。结果名单里没他,老蒋自然觉得有点不可思议。 要说粟裕最出名的,还得是淮海战役。1948年底到1949年初,这场大战打了66天,粟裕是主要指挥之一。他跟陈毅搭档,带着华东野战军,把国民党60多万大军给收拾了。杜聿明、黄百韬、黄维这些国民党大将,一个个都没跑掉。这仗彻底把蒋介石在大陆的军事力量打残了,也难怪他会对粟裕印象深刻。 粟裕这些战绩,搁哪儿都算得上硬核。不光解放军内部评价高,连蒋介石都得服气。所以老蒋看到元帅名单里没粟裕,才会觉得“怎么可能”。 既然粟裕这么能打,为啥没当上元帅呢?这事儿得从1955年授衔的标准说起。元帅不是光看战功就能评上的,还得综合资历、历史贡献啥的。当时定的标准挺严格,大概得满足这几个条件: 红军时期得是创始人级别。比如朱德、彭德怀这些人,都是红军早期的核心人物,1920年代就带兵打天下了。 土地革命时期得干到军团级以上。这时候很多元帅已经是军团长、方面军司令员了。 抗战时期至少得是八路军师级或新四军军级。这要求也很高,说明得有长期的领导经验。 粟裕呢?咱们看看他的履历。1927年南昌起义时,他才20岁,就是个警卫班长。红军时期,他最高也就干到师长,没到军团级。抗战时,他是新四军第一师师长,后来升到军级,但时间不算长。跟十大元帅比,他的资历确实差了点。 再加上,授衔这事儿不光看个人,还得平衡派系和整体布局。十大元帅里,有红军创始人像朱德,有起义将领像徐向前,还有政工出身的像罗荣桓,名单得照顾各方。粟裕虽然战功硬,但资历和派系的考量,让他没挤进元帅的圈子。 还有个说法挺有意思,说粟裕自己不想当元帅。据一些史料记载,授衔前中央考虑过他,但粟裕主动推辞了。他觉得自己当大将就够了,说“大将已经很高了,还要什么元帅”。这态度跟他一贯的作风挺像的。 粟裕这人,打仗猛,但不爱争名利。解放战争时,他两次推辞华东野战军司令员的职务,把机会让给别人。一次是1946年,中央想让他当司令员,他说陈毅更合适;还有一次是1948年,他又推了。这两次都看出他不是那种抢功的人。 1955年,粟裕被授予大将军衔,还是十大大将里排第一的。这十大大将分别是粟裕、徐海东、黄克诚、陈赓、谭政、萧劲光、张云逸、罗瑞卿、王树声、许光达。粟裕排在头一个,说明中央对他的认可一点没少。 大将这级别,在当时已经很高了,仅次于元帅。而且粟裕的战功摆在那儿,谁也不敢说他名不副实。这安排既肯定了他的贡献,又符合授衔的整体考量,挺合理的。 授衔之后,粟裕也没闲着。1958年,他当了总参谋长,继续在军队里干大事。不过那年他因为一些政治原因被免职,后来日子过得挺低调。1984年,粟裕在北京病逝,享年77岁。 他后半生虽然没啥大风光,但他在战争年代的贡献,谁也抹不掉。尤其是那几场硬仗,至今都被军事迷津津乐道。他的谦逊和实干,也给后人留下了挺深的印象。