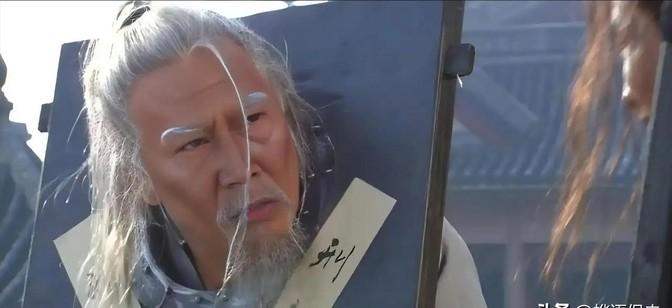

1390年,朱元璋要杀功臣李善长。李善长扑通一下跪倒在地:“我都77岁了,还能干什么?”朱元璋眼皮都没抬,冷声道:“司马懿七十多岁尚且叛主,你难道不也是吗?” 李善长,1314年出生在安徽定远,家里穷得揭不开锅,世代种地为生。元朝末年,天下乱成一锅粥,老百姓日子苦不堪言。李善长小时候没啥条件读书,但脑子好使,硬是靠着借来的几本书自学成才。他精通算术,还研究过法家学说,懂得怎么管人管事。1354年,朱元璋带着起义军打到滁州,李善长瞅准机会投了过去。他没啥武功,但脑子灵活,递上去一份粮草清单,把账目算得清清楚楚。朱元璋一看,这家伙能干,就把他留下了。 从那以后,李善长就成了朱元璋的“大管家”。打仗得有粮食、有衣服,李善长带着人四处筹集物资,保证前线不掉链子。他管后勤有条不紊,攻打滁州、夺巢湖水师、渡江作战,都少不了他的功劳。朱元璋打仗冲在前头,李善长就在后头撑着大局,两人配合得天衣无缝。1364年,朱元璋称吴王,李善长当上了右相国,负责军国大事。到了1368年明朝建立,他被封为韩国公,地位高得没人能比。朱元璋曾夸他比萧何还强,这话可不是随便说的。 李善长不光管后勤,还帮着定了不少规矩。明朝刚建立时,啥都乱糟糟的,他参与制定律法,整顿赋税,把国家机器一点点理顺了。新朝能站稳脚跟,他的功劳占了大头。可以说,没有李善长,朱元璋的江山不会打得那么顺。可惜,功劳大了,人也容易飘,这为他后来的麻烦埋下了伏笔。 李善长是淮西人,跟他一起打天下的老乡也不少。这些人靠着他的关系,在朝中抱团。六部里全是淮西口音,别人插不进去。有人告他们贪污税银、霸占田地,李善长听了不当回事,私下压下去就算了。时间一长,朝堂风气越来越歪,连刘伯温这样的老实人都看不下去,干脆辞官回家了。朱元璋起初没管,毕竟这些人是开国老臣,功劳摆在那儿。可问题越积越多,皇帝心里开始犯嘀咕。 洪武四年,李善长年纪大了,主动告老还乡。可他退了,人脉没断。他提拔的胡惟庸,从一个小官爬到左丞相,把朝廷搞得乌烟瘴气。洪武十三年,胡惟庸谋反案发,朱元璋大开杀戒。虽然没证据说李善长直接掺和,但胡惟庸是他一手扶上去的,这账皇帝记下了。李善长在家养老,表面上不管事,背地里却跟旧部有点联系。朱元璋本来就多疑,这下对他起了戒心。 到了洪武二十三年,也就是1390年,事情彻底炸了。李善长77岁,满头白发,走路都费劲。他想修修老宅,找老战友汤和借了七百个兵帮忙。这事传到朱元璋耳朵里,有人添油加醋,说他私调军队,怕是想造反。朱元璋越想越不对劲,把李善长叫来对质。李善长说自己老了,没那心思,可朱元璋拿司马懿的事堵他嘴,说年纪大不代表没野心。皇帝认定他靠不住,干脆翻旧账,连他弟弟李存义早年的案子都扯了出来。 没多久,案子定了。李善长被指控有谋反嫌疑,加上胡惟庸那档子事,朱元璋下了狠手。那年五月,李善长被处死,满门抄斩,株连几千人。南京街头血流成河,吓得朝野上下噤若寒蝉。他死了,淮西势力也散了,朱元璋顺势清理了一堆不安分的家伙,为太子铺平了路。可这事没完,后来蓝玉案又接上了,杀得更多。 李善长这辈子,功劳不假,问题也不少。他帮朱元璋打江山,管朝政,可老了没看清形势,拉帮结派,忘了皇帝最忌讳功臣坐大。他的死,既是他自己没收住,也是朱元璋心狠手辣的结果。新朝刚立,根基不稳,元末的乱子还历历在目,朱元璋容不得一点威胁。李善长的悲剧,其实是皇权和功臣矛盾的缩影。功劳再大,也架不住皇帝那句“江山是我的”。