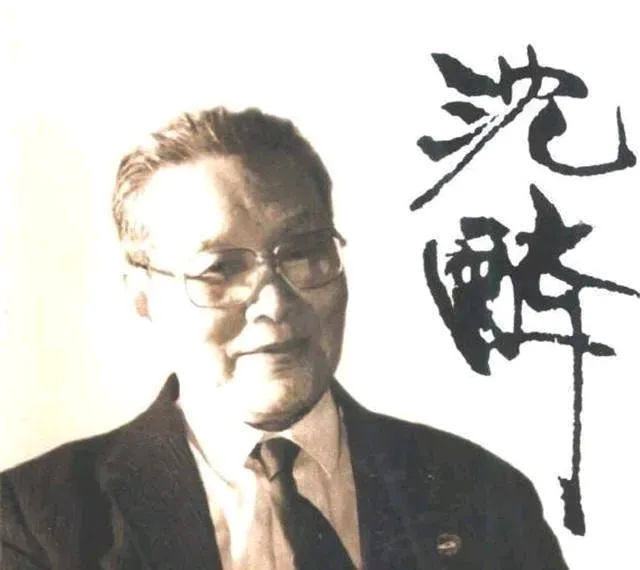

1980年,我国洲际导弹首次发射,但计算弹头的落脚点却难住了众多科学家,一位扫了数十年厕所的老人站了出来,仅用了一支笔、一叠纸,就准确推算出来弹头落脚点!当得知老人的身份后,众人却坐不住了。 1979年末,我国第一次洲际导弹发射任务正在紧密有序的进行,科学家们却卡在了落脚点的计算上。 一个小小的落脚点,为什么非要精确计算? 事实上,洲际导弹作为新时代大国博弈的重磅级筹码,最关键的要求之一就是“准头”。 它的射程足够远,起步就是8000公里,最远可以从北京直接送到大洋彼岸的华盛顿。 但光远还不够,它要兼具让对手错不及防的速度,还要足够精准不能偏航。 当导弹脱离发射塔之后,飞行轨迹和落脚点全靠精准的计算,因此落脚点计算非常重要。 然而众多科学家埋头苦干多日,偏偏毫无进展,只能盯着黑板上的数字焦躁不安。 就在这个关键时刻,国家海洋局第一海洋研究所送来了一位老人,声称此人能解决这个难题。 但当科研团队见到这位老人时,却纷纷投射出惊讶的目光:原来是他! 老人名叫束星北,曾经是我国雷达研制的功臣,也是诺贝尔奖得主李政道、科学家程开甲、物理学家吴健雄等人共同的老师。 但在新中国成立后,束星北却突然在学术界没了身影。 众多科学家投身于祖国科研建设,接连为科研事业做出重大贡献,在学术生涯中功成名就。 然而培养出众多科学家的束星北,却成了学术界的“陌生人”。 直到1979年,我国洲际导弹发射任务急需学者算出精确落脚点,众人才见到了束星北。 了解束星北的科学家松了一口气,有他在难题就解决了一大半。 束星北曾经在海外留学,是站在美国物理学前沿的大师级科学家,跟爱因斯坦、达尔文等人都有交集。 1931年九一八事变之后,日本的野心暴露无遗,国土山河摇摇欲坠,整个中华大地陷入生死存亡的困局。 在动荡不安、国力不济的年代,无数知识分子和爱国志士都在找一条救国之路,远在美国的束星北也不例外。 他抛下美国的事业和功绩,辗转到日本、朝鲜等国家考察和研究,希望能从他们的发展中找一条中国的破局之路。 但遗憾的是,束星北一无所获,当他失望的回到国内后,又见识到了蒋介石的懦弱和退让,气愤的当众跟蒋介石吵了一架。 他辞去了南京中央陆军军官学校的工作,转而来到了浙江大学担任物理教授,为了让祖国的军事实力迅速壮大,束星北几乎只研究对国防有用的东西,他要的不是兴趣,而是救国。 如今司空见惯的无人机、无人舰艇和激光武器等概念,在上世纪三四十年代还算新鲜,但束星北早已潜心研究,而且小有进展。 新中国成立后,祖国终于迎来和平时代,但正打算大展拳脚的束星北,却因为种种原因离开了浙大的讲台。 从1950年到1979年,束星北在无人在意的角落磋磨了29年的时光,在时代的洪流里离他热爱的科研事业越来越远。 在生活最困难的时刻,他拿着20元一个月的工资要养活七个孩子,甚至因此背上了沉重的债务,落得靠打扫厕所卫生的结果。 当他的学生在科研殿堂上熠熠生辉,甚至站在诺贝尔奖领奖台上手捧奖杯时,束星北正在青岛医学院的厕所里埋头苦干。 殊不知,在接受改造的十几二十年里,束星北曾经无数次写信要求回到讲台上,为了不让脑子变得迟钝,哪怕在寒冬腊月没有条件的情况下,他也会在扫雪时以雪地为黑板进行计算。 值得庆幸的是,束星北最终如愿回到了他热爱的事业,得以在人生最后的4年里,以科学家的身份为祖国建设事业努力。 1983年,束星北的生命走到了尽头,但在临终前夕,他拉着亲人的手交代:“我的脑子七十多岁了还很好用,等我死后,要把脑子捐出去给国家做研究。” 但遗憾的是,青岛医学院因为没能及时保存好束星北教授的遗体,老教授的遗体因为半年的空置期而腐烂,最后被埋到了学校的篮球场边上。 参考资料: 束星北:一个天才的浮沉一生,山东大学

用户12xxx27

人祸 不堪回首