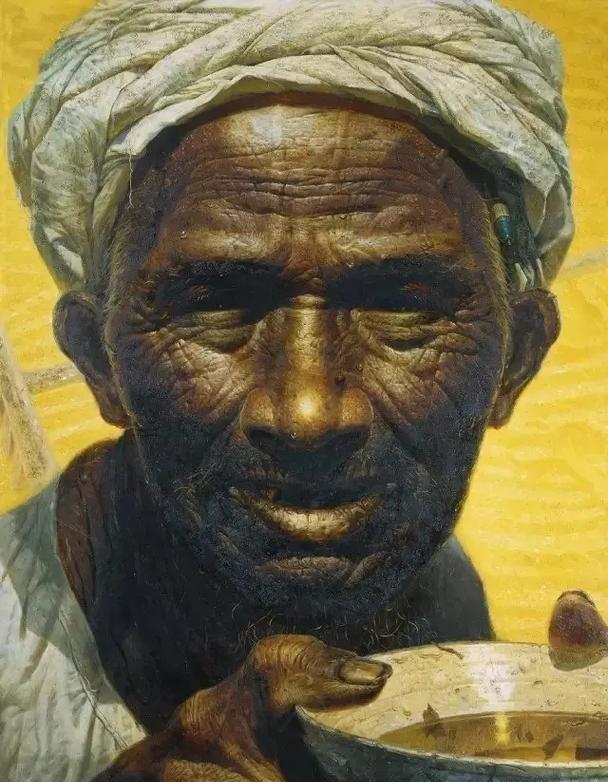

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作。没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 1975年,罗中立在四川美术学院读大三,大冷天的回宿舍路上,路过公共厕所时,看到一个农民蹲在粪池边,手里攥着个粪勺,就那么一动不动地守着。 这场景在现在人眼里可能没啥,但在那会儿,化肥还没普及,粪便可是庄稼人的宝贝,得有人24小时盯着。 罗中立后来回忆说,那个农民脸上的皱纹深得能夹死苍蝇,嘴唇干裂得像树皮,可眼神里却透着股子说不出的韧性。 这一幕就像钉子一样钉在他脑子里,让他突然意识到,自己天天画那些伟人像、革命场景,却从来没真正关注过这些养活整个国家的农民。 那时候的中国刚从文革里缓过劲来,改革开放的春风还没吹遍大地,美术界也还在“高、大、全”的套路里打转。可罗中立憋着一股劲儿,就想画点不一样的东西。 他想起自己在大巴山插队时的房东邓开选,那个老实巴交的农民,脸上的皱纹比田里的犁沟还深,手掌粗糙得能搓掉一层皮。 还有彝族老人脸上的褶皱,以及无数个在烈日下弯腰劳作的身影,这些片段在他脑子里搅成了一锅粥。他决定把这些形象揉在一起,画一个最真实的农民。 一开始,这幅画叫《收粪的老人》,尺寸也不大,但罗中立越画越觉得不够劲儿,他想起美国画家克洛斯的超级写实主义技法,那种能把人脸上的毛孔都画得清清楚楚的本事。 他一咬牙,把画布放大到216厘米高、152厘米宽,差不多有一面墙那么大,这在当时的中国美术界可是破天荒的事儿,因为这种尺寸通常是用来画领袖像的。 但罗中立就是要让这个农民像领袖一样顶天立地,告诉所有人,真正的英雄不是那些高高在上的大人物,而是这些面朝黄土背朝天的普通人。 画完之后,罗中立把画送去参加全国青年美展,评委们一看都愣住了,有人说这画太“丑”,把农民画得像个老树皮,简直是给新中国抹黑。 罗中立急了,赶紧在老人左耳上加了支圆珠笔。这可不是随便加的,那时候圆珠笔是文化人的象征,他想告诉大家,这是新中国的农民,是有文化的。 后来,吴冠中建议把名字改成《父亲》,去掉“我的”两个字,这样更能代表全中国的农民。 没想到这幅画一展出就炸了锅,有人说它真实得让人心里发慌,也有人骂它丑化农民形象,但老百姓却看得眼睛发直,他们在画里看到了自己的父亲、爷爷,看到了自己的影子。 于是,国家文化部一咬牙,掏出2400块钱把画买了下来,这在1980年可是一笔巨款,相当于普通工人好几年的工资。后来这幅画被中国美术馆收藏,成了镇馆之宝。 现在再看这幅画,老人脸上的每一道皱纹都是岁月的刻刀留下的痕迹,手里的粗瓷碗缺了口,指甲缝里还嵌着泥土。罗中立用最写实的手法,把一个普通农民的形象变成了一座精神丰碑。 有人说他是“中国的米勒”,但罗中立自己说,他只是想给农民说句老实话,让大家别忘了,这个国家是靠这些面朝黄土背朝天的人撑起来的。 从那以后,中国美术界开始关注普通人的生活,《父亲》就像一把钥匙,打开了写实主义的大门,也让整个社会开始重新审视农民的价值。 这大概就是为什么,一幅学生作品能成为国宝级的艺术品吧。