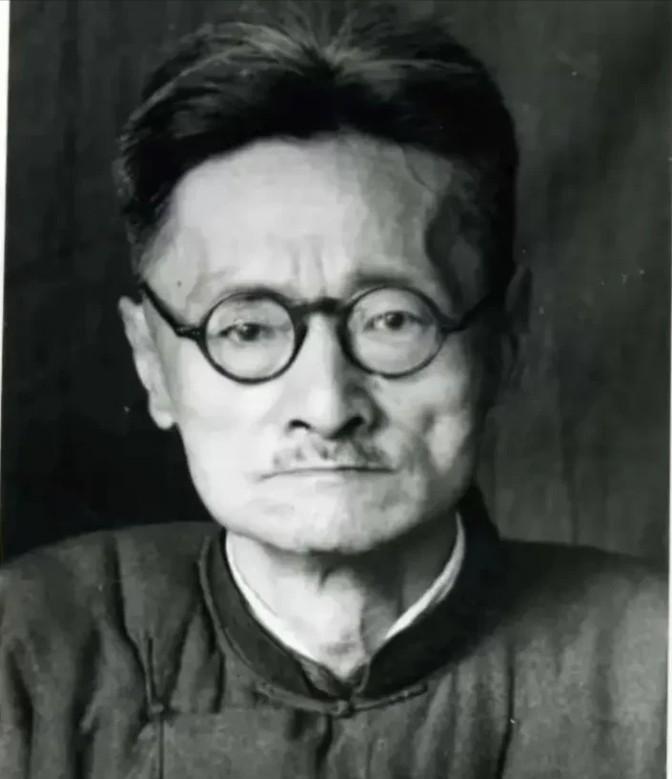

1932年10月15日,国民党在上海逮捕了陈独秀。消息传到国外,爱因斯坦听说后,立刻致电蒋介石,帮陈独秀求情,说:“他是东方的文曲星,不是扫把星,更不是囚徒,请求给予释放。” 在深秋的微风中,1932年的上海城,饱经风霜的街道上回响着时代的脚步声。这是一个动荡的时代,中华大地正处在旧秩序与新思潮激烈碰撞的十字路口。国民党与共产党的冲突,国内外的政治纷争,都在这个年代留下了深刻的烙印。在这样的背景下,一场关于思想自由与政治迫害的戏剧正在上演,其主角是陈独秀——那个曾经矗立在新文化运动前沿的思想家。 1931年,陈独秀已经不再是那个引领着中国共产党初期风雨旅程的领导者。自从1927年被党中央撤销一切职务后,他渐渐与共产党的主流思想发生了分歧。转而接受了托洛茨基的理论,努力在中国建立一个统一的托派组织。这个时期的陈独秀,已经是一个思想上的流浪者,寻找着自己认为的真理。 到了1932年,陈独秀和他的同志们试图通过成立新的五人常委会,为托派的工作找到一个新的方向。然而,历史的车轮是残酷的,由于叛徒的出卖,陈独秀在1932年10月15日被国民党政府逮捕。这一事件不仅给国民党政府带来了极大的政治压力,同时也让陈独秀个人的声望达到了前所未有的高度。 国内外对陈独秀的关注度空前高涨。在国外,甚至有如爱因斯坦这样的世界级人物,站出来为他发声,称陈独秀为“东方的文曲星”,请求国民党政府释放他。而在国内,从宋庆龄到胡适,从蔡元培到傅斯年,无不是社会各界的精英,他们纷纷为陈独秀呼吁,希望能够营救这位思想家。 在蒋介石的书房内,沉重的窗帘隔绝了外界的喧嚣,只有一盏台灯散发着柔和的光芒。手中的电报纸在灯光下显得格外醒目,爱因斯坦的字迹仿佛还带着跨越半个地球的重量。蒋介石的眉头紧锁,他知道,这不仅仅是一封普通的电报,更是一场思想与政治的较量,一次对于个人命运与国家未来的深刻思考。 蒋介石深知陈独秀不仅仅是一个被捕的政治犯,他是新文化运动的急先锋,是中国现代思想史上不可或缺的一笔。他的影响力远超过了一般人物,即便是在国际舞台上,也有一席之地。蒋介石心中明白,陈独秀的案子处理不好,不仅会影响自己的政治声誉,更可能引发国内外的广泛争议。 决定将陈独秀案公开审判,是蒋介石在权衡利弊后作出的决策。他希望通过这种方式,既能展现国民党政府的法治精神,又能有效控制舆论,避免给对手留下可乘之机。而将叛徒押解到汉口的决定,更是希望通过彻底调查,澄清陈独秀与共产党之间的关系,从而为后续的处理提供更充分的证据与理由。 审判过程中,陈独秀的坚定与勇气令人印象深刻。他在法庭上的自我辩护,不仅展现了他作为思想家的深邃与睿智,更彰显了他对自己信念的坚持与捍卫。在面对可能的长期监禁乃至生命威胁时,陈独秀依然毫不退缩,用自己的行动和言论,向世人展示了一个知识分子的风骨与勇气。 审判的每一天,法庭外都聚集着众多的人群。他们中有支持陈独秀的学生和知识分子,有关注案件进展的普通市民,也有各界媒体的记者。这场审判不仅是陈独秀个人命运的转折点,也成为了全国乃至全世界关注的焦点。 最终,陈独秀被判处有期徒刑13年,随后减为8年。这个结果虽然没有满足所有人的期待,但在当时的政治背景下,已经算是一个相对温和的处理。判决公布后,社会各界对此反应不一,有人认为这是国民党政府的一种妥协,也有人认为这至少为陈独秀争取到了一线生机。 陈独秀的一生,是中国近现代史上一位伟大思想家的缩影。他的经历,反映了那个时代中国知识分子的悲剧。在面对旧秩序的崩溃与新思潮的冲击时,陈独秀始终坚持自己的信念,哪怕是面对囚禁与死亡的威胁。他的故事,不仅是对个人信念与精神力量的颂扬,更是对那个时代所有追求进步与自由的人的致敬。在历史的长河中,陈独秀如同一颗永不熄灭的星辰,照亮了后来人的道路。

暖男

革命先驱