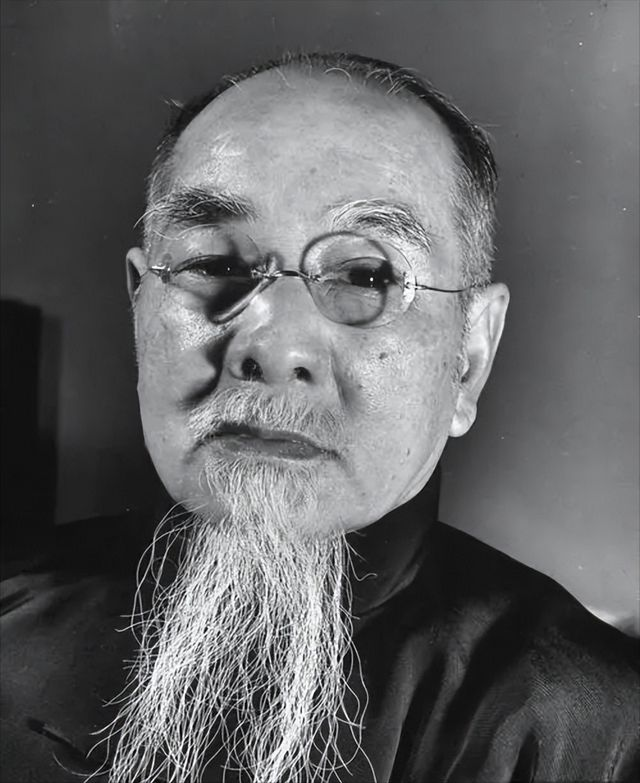

上甘岭战役下半程,十二军接替十五军,李德生观察到敌人在炮火掩护抵近前沿时,步枪迟缓的单发射击已失去作用,他命令要尽一切力量向前沿阵地供应有更大杀伤力的武器。 1952年深秋的上甘岭战场,硝烟笼罩着五圣山周围的山头。志愿军第十五军已经在阵地上和美军拉锯了二十多天,山坡上的石头都被炮弹炸成了粉末。 这时候十二军的队伍顶了上来,带头的李德生师长站在五圣山观察所里,举着望远镜的手半天没放下来,阵地上腾起的烟柱子看得人心里直发紧。 李德生是河南新县穷人家出身,打小看多了地主老财欺负人,十二岁就跟着红军闹革命。 从鄂豫皖反围剿打到长征过草地,从夜袭阳明堡机场到淮海战役,这个老兵身上带着六个枪眼。 这会儿他盯着山下美军的进攻路数,发现个要命的问题:敌人仗着炮弹多,总在炮火掩护下往阵地上摸,等战士们从防炮洞钻出来,三八大盖根本压不住往上冲的美国兵。 "赶紧往阵地上送大家伙!"李德生扯着沙哑的嗓子喊。他说的"大家伙"是冲锋枪、转盘机枪,还有一捆捆的爆破筒和手雷。 可往阵地上运东西哪那么容易?美军的大炮把山路封得死死的,运输队上去十个人能回来三四个就不错了。 这难不倒打惯了硬仗的李德生,他叫人把运输线切成五十米一段,每段挖上藏东西的猫耳洞。炮弹打过来就躲,炮声一停就玩命往前窜。 还别说,这法子真管用,后来统计发现运输效率翻了两番,伤亡反倒降下来一半。更绝的是他在山后头支起大锅蒸馒头,炊事员把热乎馒头裹在棉袄里送上山,战士们啃着白面馍打仗,劲儿头可比吃炒面强多了。 到了11月2号这天,美军发了疯似的往597.9高地砸了十万多发炮弹。李德生早把阵地上的人员撤得七七八八,留下几个观察哨。 等炮火延伸,藏在反斜面的部队立马冲上阵地,转盘机枪"哗哗"地扫,手雷成串往下扔。这一天下来,阵亡簿上记了95个名字,可对面美军倒下一千多人,山头愣是没挪窝。 这场仗打完,李德生的名字传遍了志愿军。后来回国当军长、扛上将星,这都是后话了。 要说他这辈子最亮眼的手笔,还得数上甘岭上这半个月。用后来军科院《抗美援朝战争史》里的话说:"创造了依托坑道工事实施机动防御的经典战例"。 老爷子活到九十六岁,2011年走的。他写的回忆录里专门有一章讲运输线上的猫耳洞和棉袄裹馒头的事儿,说这是"用土办法解决了大问题"。现在军事博物馆里还摆着当年用过的爆破筒,铁家伙上满是锈迹,可那股子精气神儿,隔着玻璃都能让人心头一热。 信息来源: 中国人民解放军军事科学院编《抗美援朝战争史》(第三卷) 国防大学出版社《中国人民志愿军人物志》 中央文献出版社《李德生回忆录》 中国军事档案馆《上甘岭战役后勤保障专题档案》 当代中国出版社《中国人民解放军高级将领传》

苏米

[赞][赞][赞]智勇双全