1924年,郭葆昌到故宫前的琉璃厂溜达,见古董店内的老板娘不断给他打眼色,他匆忙走进店内,女人随即关上了门。

在北京的琉璃厂,故宫前的古董店,1924年的一个平凡午后。店铺里弥漫着古董的沉香和岁月的痕迹。郭葆昌,一位深通古董鉴赏的行家,正漫步于熙熙攘攘的街头。他的目光落在店内的老板娘身上,她正在向他频频送出秘密的信号。

郭走进店内,老板娘迅速关上门,她的脸上闪过一丝神秘的光芒。过了一会儿,郭满脸兴奋地走出店门,低声对店家说:“记得我们的约定,此事必须保密!”

时光飞逝,转眼间到了1949年。一位年轻人因生活所迫,将家中珍藏的《中秋贴》和《伯远贴》抵押给了香港的汇丰银行。这两幅字画吸引了欧美和日本的收藏家,他们伺机而动,想要将这两幅国宝据为己有。

消息传到了徐伯郊耳中。他是那位年轻人的朋友,得知情况后,他连夜向上级部门汇报。到了1951年,相关部门终于出手,将这两幅珍贵的字帖买了回来。

原来,这位年轻人的父亲竟是郭葆昌,那位在北京城小有名气的古董收藏专家。郭自幼在琉璃厂古玩店拜师学艺,后来成为了一名著名的鉴赏家和收藏家。他的眼光独到,能够一眼识别出无价之宝。

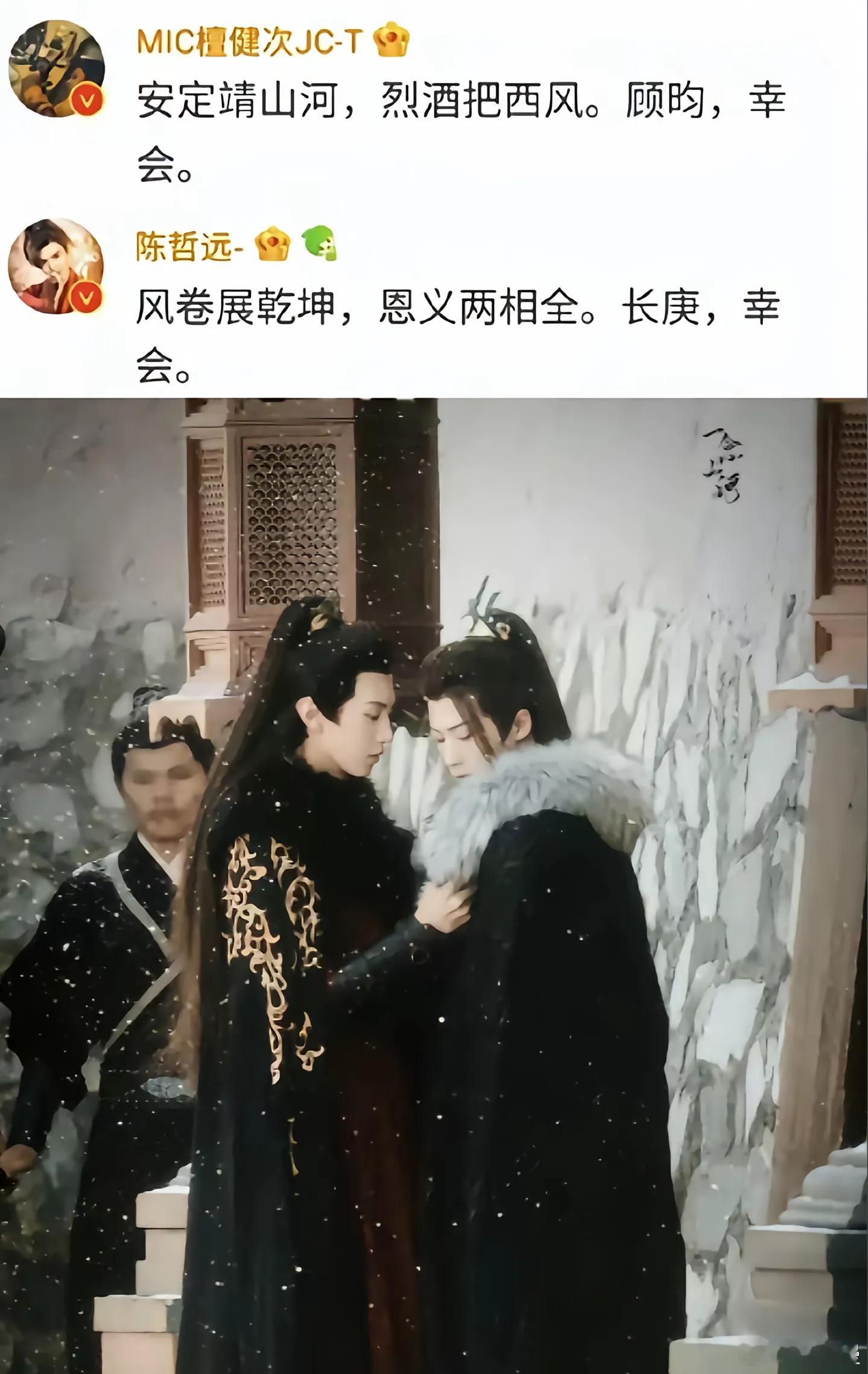

在那个尘封的下午,琉璃厂古董店内,一位神秘的男子踏入了郭葆昌的视线。他身着普通,但手中却紧握着两幅卷轴。男子环顾四周,似乎在确认安全后,才小心翼翼地将卷轴放在桌上,声音低沉地说道:“这是从宫中带出来的。”

郭葆昌走近桌边,他的目光专注地落在那两幅展开的字画上。他见多识广,却从未见过这样的作品。这两幅画,一幅笔力雄健,一幅婉约细腻,墨色深浅各异,显然是高手之作。

他伸出手指轻轻触碰画面,感受着纸张的质地和墨迹的浓淡。画中的笔触流畅自然,墨色或深或浅,层次分明,每一笔都显示出匠心独运。尤其是那些细微之处,如墨点的大小、干湿度的变化,都透露出画家深厚的功力和独特的风格。

郭葆昌又观察了卷轴的纸质和装裱,这些细节同样不容忽视。纸张古朴而有韧性,装裱考究,显然是上等的宫廷用品。他转向那位男子,询问:“您如何得到这两幅作品的?”

男子回答得闪烁其词,只说是“意外之得”,不肯透露更多。郭葆昌没有追问,他知道在古董交易中,很多东西的来历都是个迷。但无论如何,他已经确信眼前的这两幅字画,绝非寻常之物。

郭葆昌在琉璃厂古董店内,用沉重的金子交换了这两幅珍贵的字画。他知道,这两幅作品不仅是艺术珍品,更是中国历史的一部分。《中秋帖》出自王献之之手,显示了其超越父亲王羲之的独特风格。而《伯远帖》,则是王珣的杰作,历经唐宋数代,最终落入乾隆皇帝之手。

乾隆皇帝对这两幅字画情有独钟,他不仅珍藏它们,还在上面盖下了80多个印章,显示出他对这些作品的极高评价。乾隆甚至下令专门修建了三希殿,以存放《中秋帖》、《伯远帖》和《快雪时晴帖》这“三希”。

郭葆昌对老板表示了强烈的购买意愿。老板虽然知道这两幅字画的价值,但也明白在当时的市场中,能遇到懂行的买家并不容易。经过一番谈判,郭葆昌终于用重金将它们买下。临走时,他叮嘱老板,一定要保密。

在玻璃厂,郭葆昌的生活依旧平静,仿佛他从未拥有过这两幅国宝。但这两幅字画的命运却并未就此安定。随着国内动乱的加剧,它们再次成为人们关注的焦点,尽管依然在郭葆昌手中。

郭葆昌曾有意将这两幅字帖捐献给故宫博物院,但他未能实现这一愿望便离世了。遗憾的是,由于生活困境,他的儿子不得不将这两幅字画抵押,以应对生活的压力。

如今,《中秋贴》和《伯远贴》被珍藏在故宫博物院,成为了故宫的镇馆之宝。这两幅字画的历史,不仅见证了中国艺术的辉煌,也反映了中国近代史的波澜。