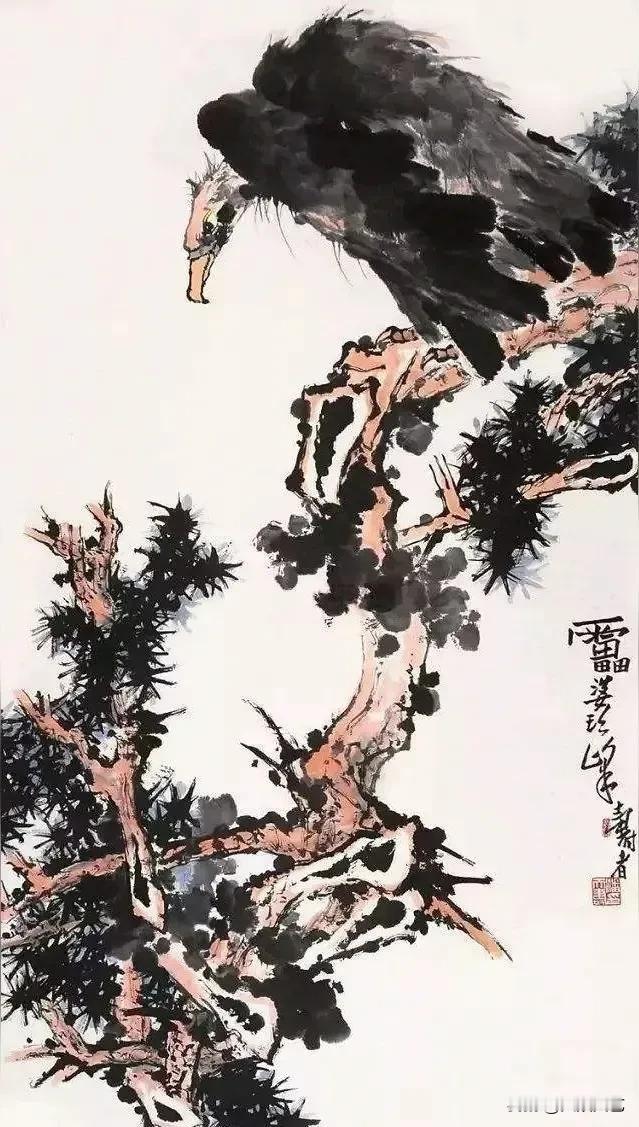

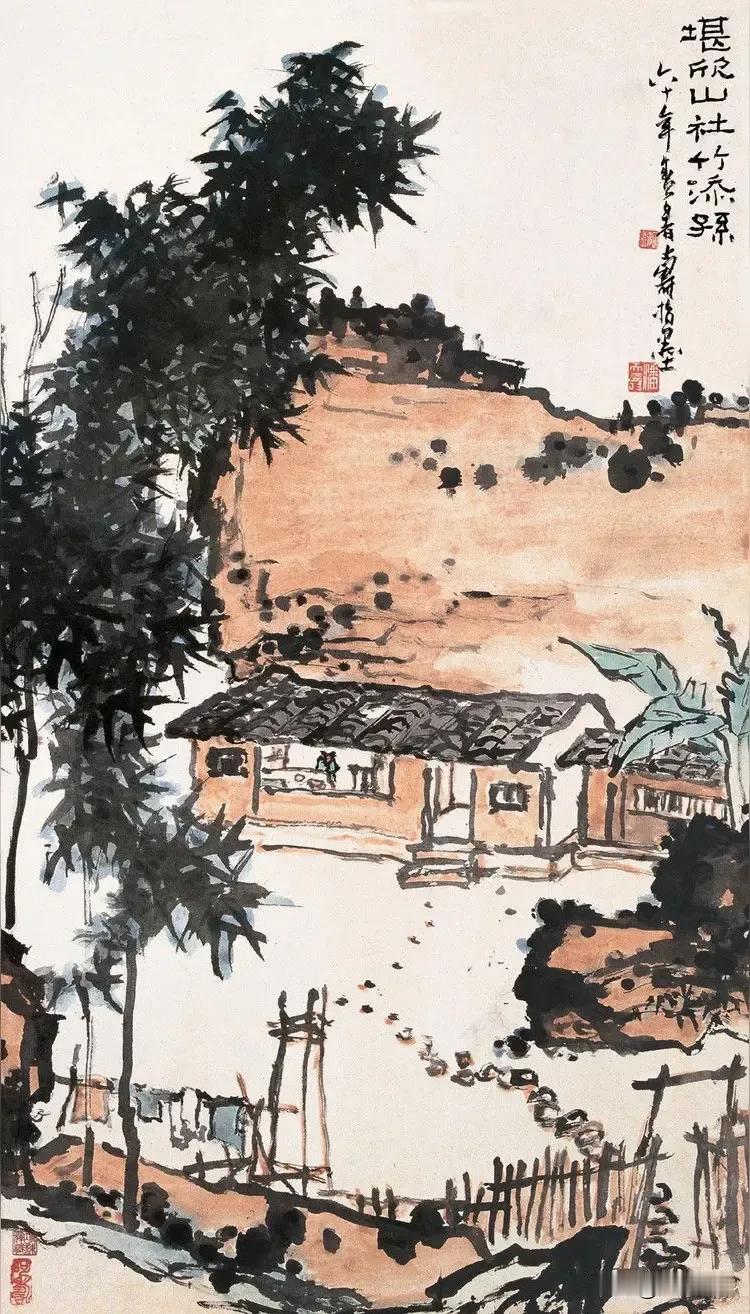

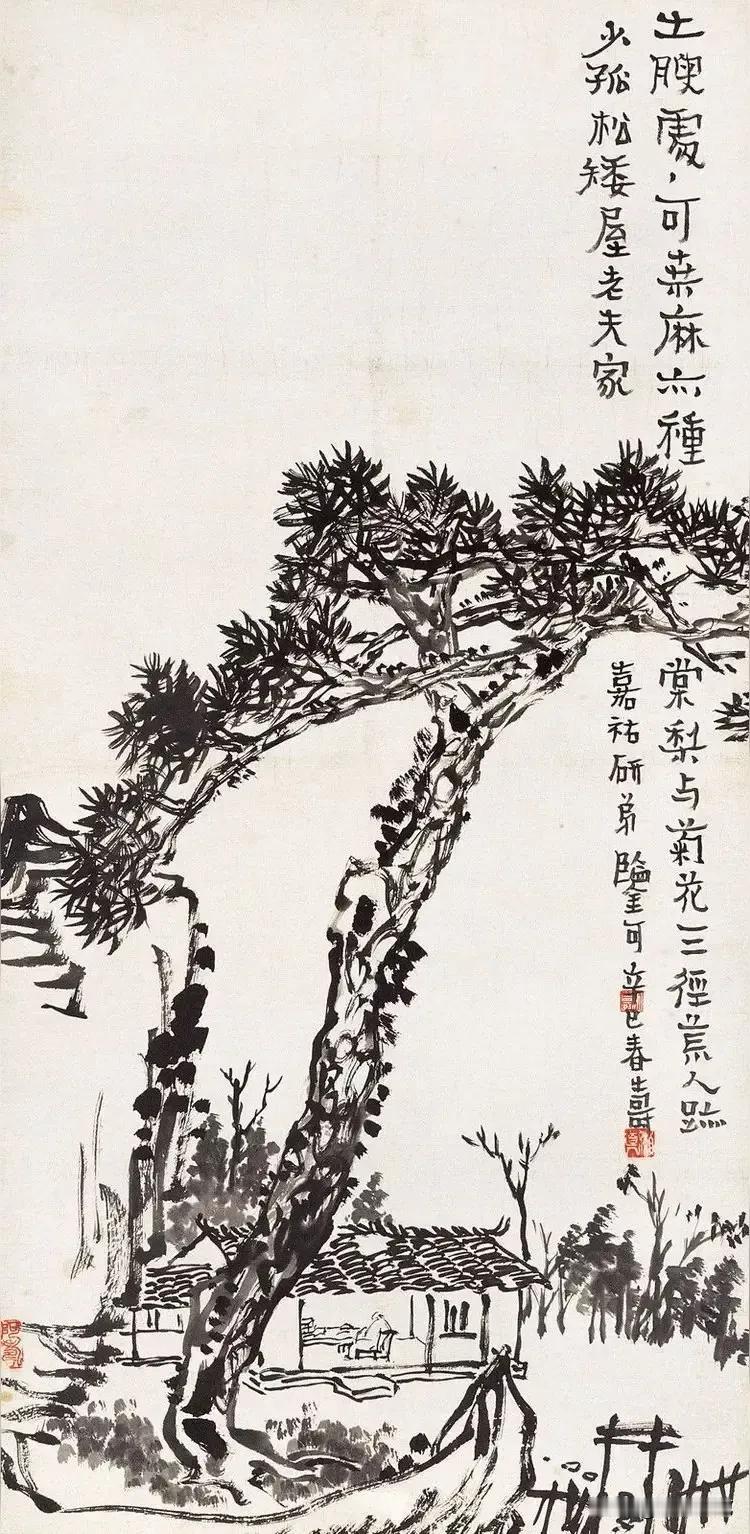

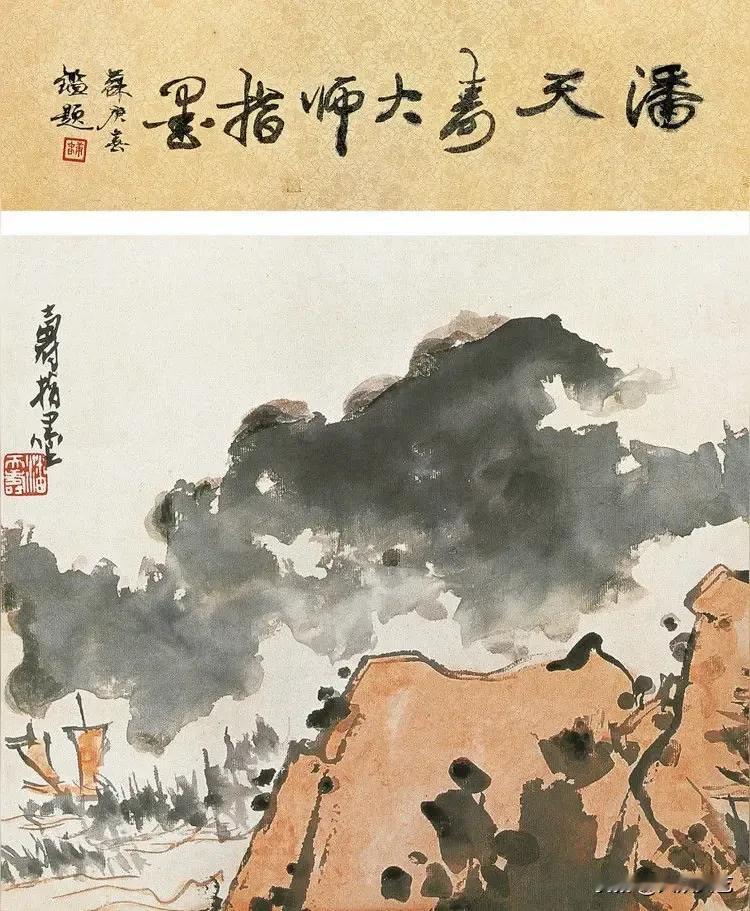

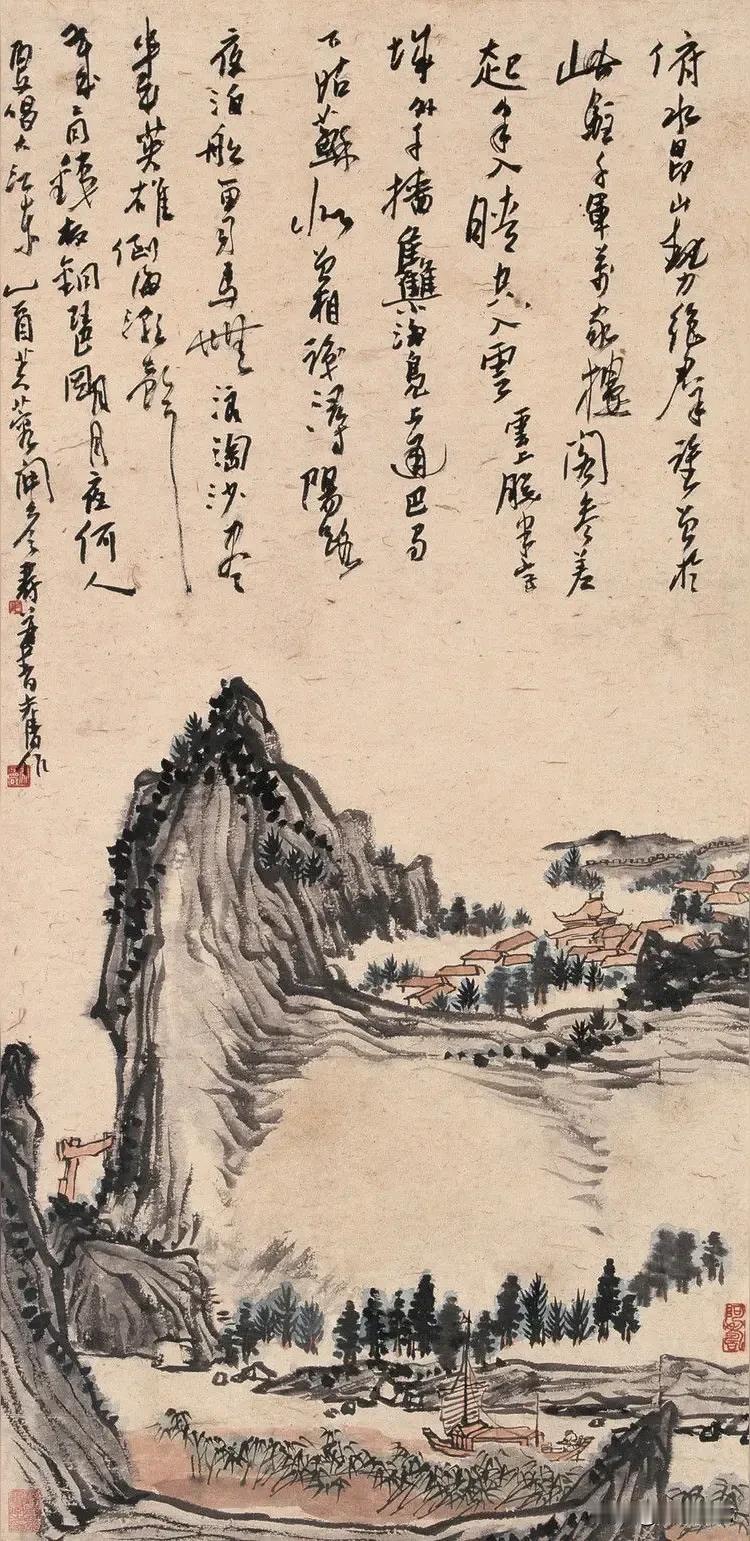

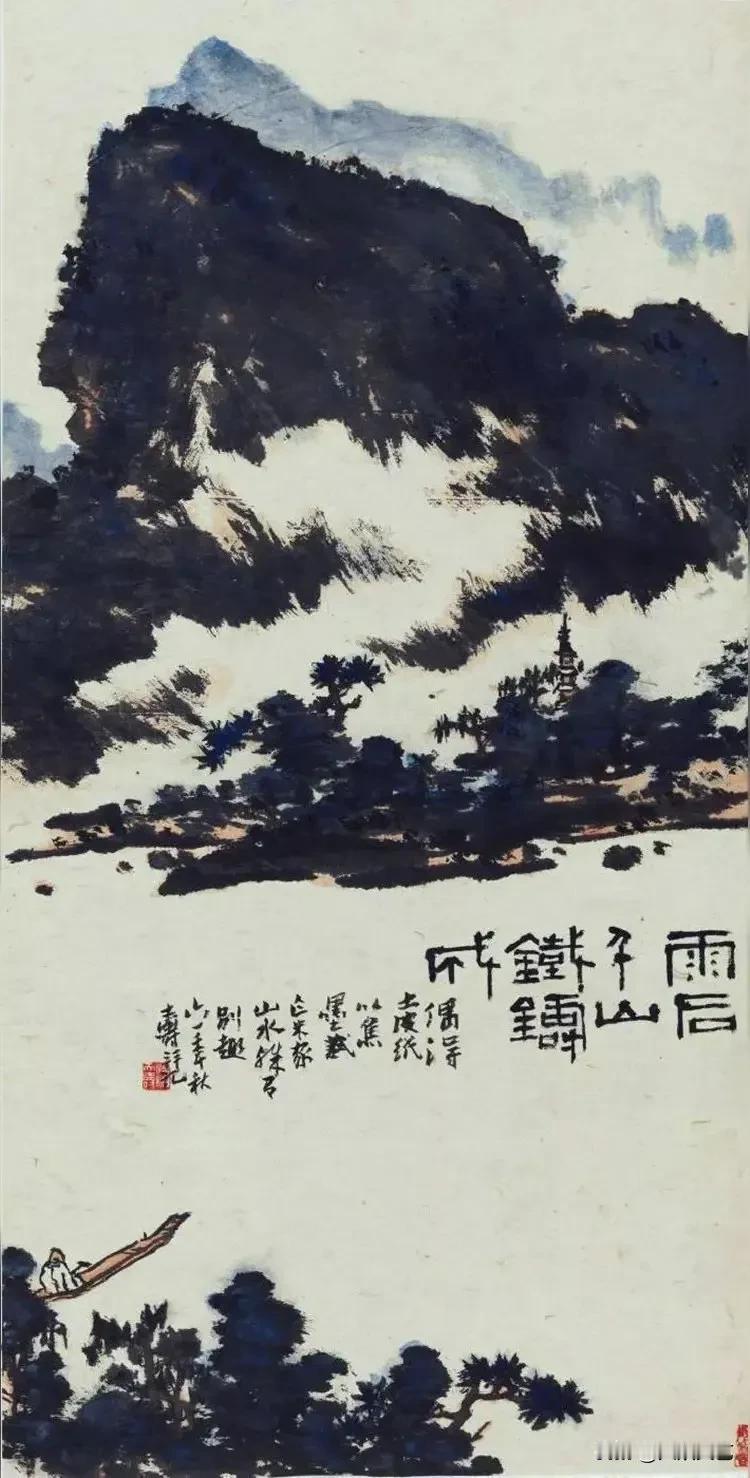

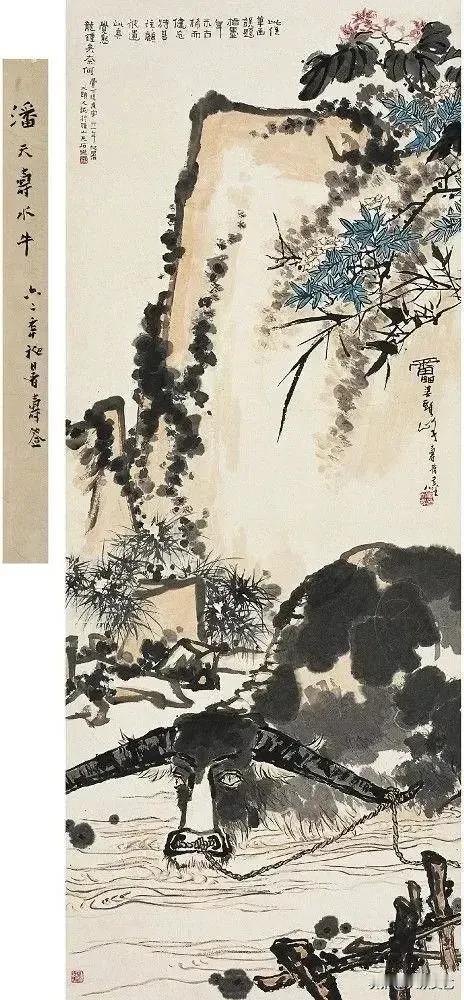

一代书画宗师潘天寿:“生何足恋,死亦不悲” 尘世因缘:青年时代的佛缘启蒙 潘天寿的少年时代恰逢清末民初的社会剧变,传统文化与新兴思潮激烈碰撞。1915年,他考入浙江第一师范学校,师从经亨颐、李叔同等大家。李叔同(弘一法师)彼时虽未正式出家,但其艺术教学已融贯佛理,尤重“先器识而后文艺”的人格修养。潘天寿在西湖畔求学期间,常随李叔同研习书画、音乐,更目睹这位旷世奇才逐渐褪去红尘执念、走向青灯古佛的心路历程。这段经历犹如一粒菩提种子,悄然埋入青年潘天寿的精神土壤。 1928年,潘天寿赴杭州国立艺术院(现中国美术学院)任教,与林风眠、吴大羽等推动现代艺术教育的同仁共事。时值战乱频仍、文化认同危机深重的年代,他愈发感受到艺术创作需有“定力”以对抗时代浮躁。此时,他与驻扎杭州的佛教居士马一浮交往甚密,常于禅理与诗画中寻求心灵的澄明。马一浮以“儒佛会通”思想启发了潘天寿对传统文化深层结构的思考,促使其艺术理念逐渐由“技”入“道”。 画中禅境:笔墨中的出世精神 潘天寿并未遁入空门,却在艺术中构建了一座精神的庙宇。其画作常以“静气”为魂,即便描绘嶙峋巨石、虬曲苍松,亦透出肃穆庄严的禅境。如《雨后千山铁铸成》一作,以焦墨横扫山体,墨色沉郁如铁,山形似佛陀趺坐,天地间唯余雨后的空寂。这种“万物皆可入定”的观照方式,恰似禅宗“即心即佛”的顿悟。 他尤擅以“留白”营造空灵之境。在《露气》《荷塘》等作品中,荷叶田田却无艳色,水波不兴而气韵流动,虚处似有梵音袅袅。这种“less is more”的美学节制,暗合禅宗“不立文字,直指人心”的旨趣。潘天寿曾言:“画事以笔取气,以墨取韵,以焦墨、破墨取厚重。此意,惟静者能知之。”此中“静”字,正是参禅悟道者的心境写照。 暮年心迹:苦难中的精神超拔 20世纪60年代的特殊历史时期,潘天寿遭受巨大冲击,被剥夺创作权利,身心备受摧残。据其子潘公凯回忆,父亲晚年常独坐陋室,以手指蘸水在桌上勾画山石轮廓,仿佛以此维系与艺术精神的最后连结。此时的“纸上修行”,已超越艺术本身,近乎苦行僧般的意志淬炼。 1971年临终前,潘天寿写下“生何足恋,死亦不悲”八字,其生死观透露出大彻大悟的禅机。这种面对厄运的淡然,与弘一法师圆寂前“悲欣交集”的绝笔形成跨越时空的呼应。虽未身披袈裟,其精神境界却抵达了“无挂碍故,无有恐怖”的佛家至境。 文化隐喻:未完成的“渡” 潘天寿的“精神出家”实为一代知识分子的文化宿命缩影。他们生于传统崩解之际,既无法全然割裂文化血脉,又须在时代洪流中寻找安身立命之所。其艺术中“强其骨”的雄浑气魄与“静观自在”的空灵禅意,恰似一体两面:前者是对文化根脉的坚守,后者则是乱世中自我救赎的修行。 正如其画中常见的“孤禽”意象——一只鹫鹰独立危崖,目光如炬,身后是浩瀚虚空——潘天寿始终以艺术为舟楫,在传统与现代、入世与出世之间摆渡。这场未竟的“修行”,最终化作中国美术史上一声苍劲的钟鸣,余音回荡于天地之间。