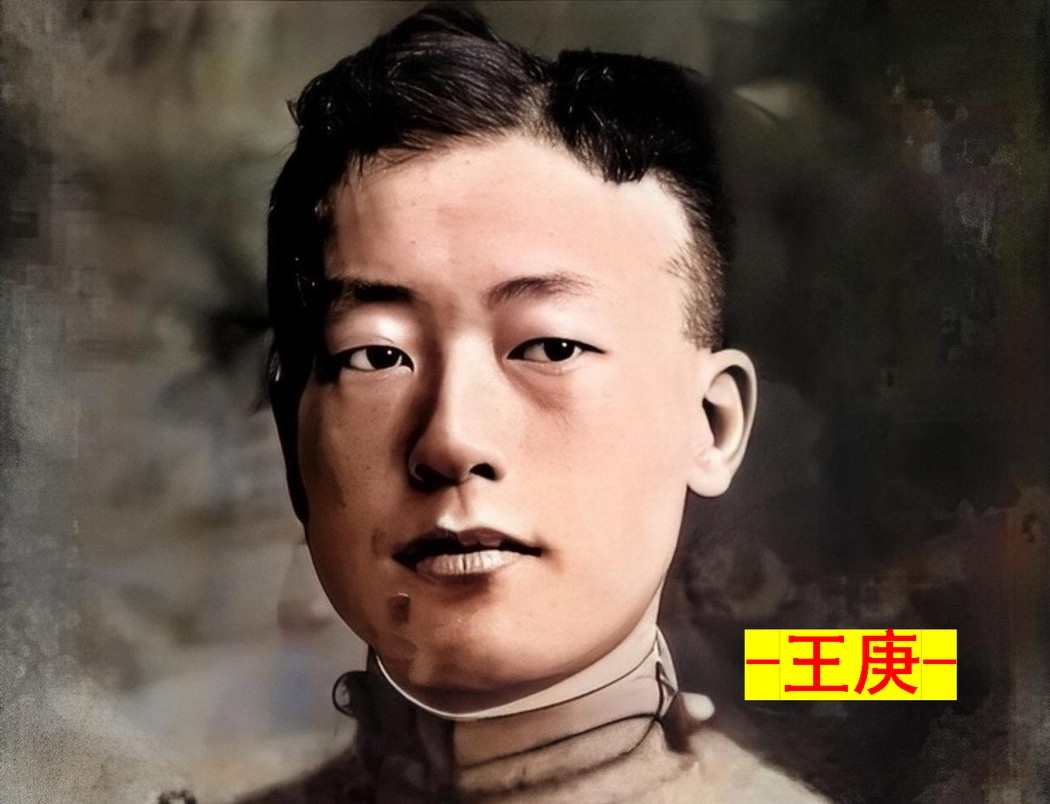

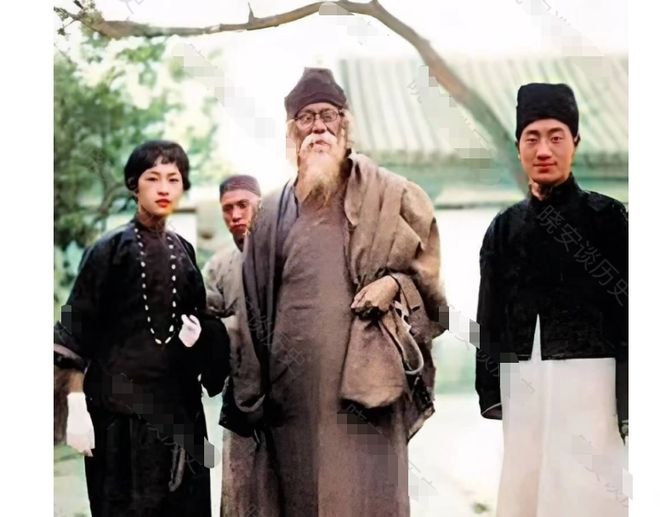

梁思成出车祸,差点丧命。林徽因去医院照顾他,帮他用毛巾擦洗身体。梁思成的母亲看到,当场就骂林徽因:“未出阁的女子,岂可如此!”林徽因委屈要分手,梁母说:“要做我家儿媳,除非我死!” 在20世纪的中国,梁思成和林徽因的名字常常令人联想到一段风花雪月的爱情故事。然而,梁思成的母亲,李惠仙,却因其坚决的反对而留下了深刻的印记。李惠仙,梁启超的妻子,是一位深具才华和见识的女性。她不仅精通琴棋书画,还积极投身于女性教育和妇女解放运动。李惠仙和林徽因的冲突,部分源自于对家族未来的忧虑以及对传统道德的坚守。 1930年代的北京,一座显赫的医院内,梁思成因一次严重的车祸住进了医院。医院的走廊里,医生和护士来来往往,空气中弥漫着消毒水的刺鼻味道。病房内,梁思成躺在病床上,头部包裹着厚重的绷带,面色苍白。由于手术后的反复发烧,他的额头上隐隐透出汗珠。 林徽因每日来到医院,为梁思成带来清凉的病房用品和自制的营养汤。她的行动轻柔,尽力不让响声打扰到梁思成的休息。她拿出一块冰凉的湿毛巾,轻轻为梁思成擦拭额头和脖颈。医院的病房里温度并不高,但由于梁思成长时间卧床,身体无法自如地调节温度,林徽因便常常帮他调整被褥和室内温度,确保他的舒适。 一天,正当林徽因轻轻为梁思成换药,用毛巾轻抚他因长时间不动而有些僵硬的手臂时,病房的门忽然被推开。李惠仙冷冷地站在门口,眼神锐利地扫过房间内的一切。看到林徽因的动作,她的眼中闪过一抹不悦。 房间内的气氛突然凝固。林徽因手中的动作顿了顿,但很快恢复了平常的温柔,继续为梁思成整理被褥。李惠仙步入病房,她的步伐沉重,每一步都仿佛在地板上敲打着林徽因的心。她来到床边,眼神严厉地审视着林徽因的一举一动。 “你这是在做什么?” 李惠仙的声音冷硬,带着不容置疑的权威。 林徽因回答道:“思成身体不适,我只是帮他擦擦汗而已。” 她的声音平静,尽力显示出对梁思成的关心。 李惠仙的表情更加严厉了,她环视了一周,仿佛在寻找证据来支持自己的怀疑。她注意到了病房角落的药瓶和散落的纱布,又看到了梁思成脸上因疼痛而略显扭曲的表情。 “这样的行为不适合一个未婚女子。” 李惠仙斥责道,“在别人家的男子病房里,你这般亲密的举动,传出去会怎么样?你应该保持距离,让护士来做这些。” 林徽因默默听着,没有再辩解。她知道在李惠仙的眼中,她的一切行为都显得如此不妥。在李惠仙愈发严厉的目光下,林徽因轻轻地放下手中的毛巾,站直了身体。 李惠仙转身离开前,严肃地对在场的护士说:“以后,让你们来照顾梁先生。不需要外人过多介入。” 说完这话,她大步走出了病房,留下一片沉默。 随着时间的流逝,梁思成的康复之路虽然漫长且充满挑战,但林徽因的陪伴使他的每一个艰难日子都充满了希望。在复健的日子里,林徽因常常扶着梁思成,在花园里缓步,每一步都仿佛在重新学习走路的婴儿,试图找回自己的节奏。在这些共同的时光里,他们之间的情感愈加深厚,林徽因的坚持和无私的关爱逐渐化解了梁思成心中的疲惫与痛苦。 梁母去世后,家中的阻力减少了。两人的婚事终于得以顺利进行,但这并非传统意义上的欢庆。对于梁思成和林徽因而言,这是一种生活方式的延续,是彼此承诺在任何困境中相互支持的具象表达。婚后不久,他们便踏上了前往欧洲的船只,开始了共同的留学生涯。 在欧洲,两人都选择了建筑学作为他们的研究领域,这不仅仅是职业的选择,更是他们共同热爱的事业。他们在学术的海洋中遨游,相互切磋,共同进步。学习之余,他们访问了无数的古建筑,从每一砖一瓦中寻找灵感,同时也在这些历史的见证者前重温自己的誓言和承诺。 学成归国后,梁思成和林徽因将他们在海外学到的知识和视角带回了中国,开始了对祖国古迹的考察与研究。他们走遍了大江南北,从雄伟的长城到精致的园林,每一次的考察都是一次心灵的对话和自我实现的旅程。林徽因不仅在学术上给予梁思成巨大的支持,更在生活中成为他坚实的后盾。 在一次考察古建筑的过程中,梁思成因为之前的伤势影响,难以爬上高梁。林徽因毫不犹豫地替他爬上去,她在上面详细记录,然后下来向他解释每一个细节。这种无言的默契和深情,使得他们的关系超越了爱情,更多地体现为生命中不可分割的伴侣。 岁月如梭,转眼间林徽因的生命走到了尽头。在她生命的最后时刻,她回想起了那些共同的岁月,包括曾经严厉反对她的李惠仙。在那一刻,林徽因没有怨恨,只有深深的理解和平静。她知道,每一个曾经的挑战都使她和梁思成的关系更加坚固,每一次的困难都让他们更懂得珍惜。