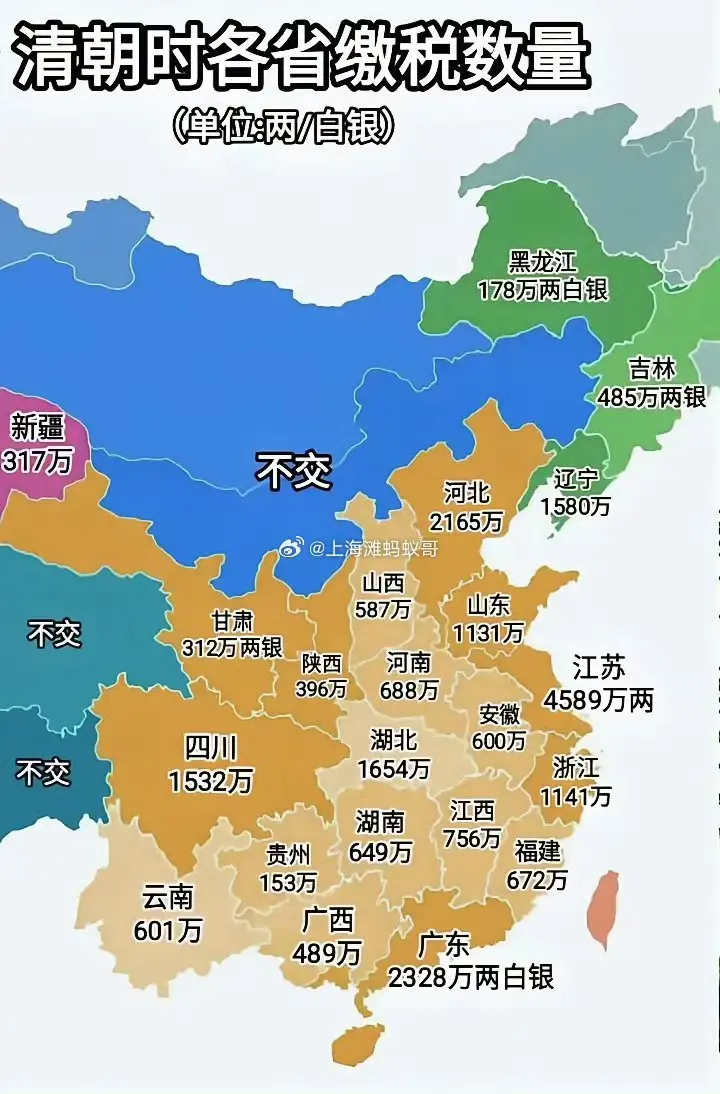

古代中国人都是大高个,力大如牛,是有原因的。中国人是在清朝才慢慢变的矮小。 你有没有想过,古代中国人到底有多高?传说中,孔子的父亲孔纥曾在战场上单手抬起城门,救下被困的士兵,这得需要多大的力气,多高的个子啊!可到了清朝,中国人的身高却好像集体“缩水”了。这到底是怎么回事?古代人真的是大高个、力大如牛吗?是什么让他们的身材在清朝慢慢变矮了? 说到古代中国人的身材,孔纥绝对是个绕不开的名字。他是春秋时期鲁国人,也就是孔子他爹。据《史记》记载,孔纥身材高大,力气惊人。有一次鲁国和齐国打仗,鲁军被困在一座小城里,城门被敌人堵得死死的,眼看就要全军覆没。关键时刻,孔纥站了出来,他走到城门前,硬生生把那扇沉重的城门抬了起来,让士兵们逃了出来。这事儿听起来夸张,但史书里白纸黑字写着,可不是瞎编的。 孔纥这样的体魄,在古代其实不算特例。那时候的人,普遍比我们想象的要高大。考古学家研究过战国时期的墓葬,发现当时成年男性的平均身高在1.7米左右,有的甚至接近1.8米。要知道,那可是几千年前,营养条件远不如现在,能长这么高可不简单。孔纥能有这样的身材和力气,跟当时的饮食脱不了干系。 古代中国人为什么能长得这么高大?答案藏在他们吃的饭里。那时候,粮食不像现在这么丰富,大豆可是家家户户的主角。大豆在古代叫“菽”,是北方农民的主粮之一。跟大米、小麦比起来,大豆有个大优势——蛋白质含量高得吓人,差不多占了35%,而且它的氨基酸种类很全,人体吸收起来特别高效。不仅如此,大豆还含有钙、铁这些微量元素,对骨骼和肌肉发育都大有好处。 古代人吃大豆的方式也很实在。煮豆饭、磨豆浆、做豆腐,都是日常操作。一碗豆饭下肚,既管饱又有营养,干完农活还能有力气再干点别的。尤其是在春秋战国那种战乱年代,粮食紧缺,能吃上大豆的人,身体素质自然不会差。科学家研究过,蛋白质是长高长壮的关键,而大豆正好提供了这个“燃料”。所以,像孔纥这样的大高个,在当时并不是什么稀奇事儿。 更厉害的是,大豆还不挑地方,耐旱耐贫瘠,还能给土地“充电”。它的根部有固氮作用,能让土壤更肥沃。古代农民很聪明,种完一季小麦或水稻,就种点大豆,既能吃饱,又能养地,来年收成也好。这种农业循环,保障了粮食供应,也让古代人的营养跟得上,身材自然就高大了。可是,好日子总有到头的时候。到了明清时期,中国人的身高开始走下坡路,尤其是清朝,变化更明显。为什么呢?原因还得从饭碗里找。15世纪初,郑和下西洋的时候,从美洲带回了土豆、红薯和玉米。这三样东西一到中国,立马成了农民的心头好。为什么?因为它们产量高啊!一亩地种大豆,能收几十斤就不错了,可种土豆或红薯,产量能翻好几倍。 在那个人口暴增的时代,填饱肚子比啥都重要,大豆慢慢被挤出了餐桌。但问题来了,这几样新作物虽然产量高,营养却没法跟大豆比。土豆和红薯主要是碳水化合物,蛋白质少得可怜;玉米稍微好点,但蛋白质质量和数量都比不上大豆。过去,人们靠大豆打底子,营养均衡,长得高大结实;现在改吃土豆红薯,蛋白质摄入一下子少了,身体发育自然受影响。时间一长,身高就慢慢下降了。 清朝的情况更严重。清初人口激增,到乾隆年间已经突破三亿,粮食压力巨大。土豆、红薯这些高产作物几乎成了救命粮,大豆的种植面积越来越少,有些地方甚至只拿它榨油或者喂牲口。几代人下来,饮食结构彻底变了,蛋白质缺口越来越大,中国人的平均身高也跟着缩水。考古数据显示,清朝中后期,成年男性的平均身高掉到了1.6米左右,比战国时期矮了一大截。 孔纥那样的巨人,在他那个时代不算稀奇,可到了清朝,估计就不好找了。孔纥晚年隐居乡下,过着平静的日子,靠着年轻时打下的底子,身体一直很硬朗。而他的后代,以及整个中国人的身材,却因为饮食的变化,逐渐失去了往日的雄风。 不过,故事还没完。到了现代,随着生活水平提高,饮食结构又变回来了。肉蛋奶这些高蛋白食物进了家门,大豆也重新上了餐桌。中国人的身高开始回升,现在年轻人的平均身高已经超过1.7米,跟古代比也不差多少。这说明啥?吃得好,身材就能回来!