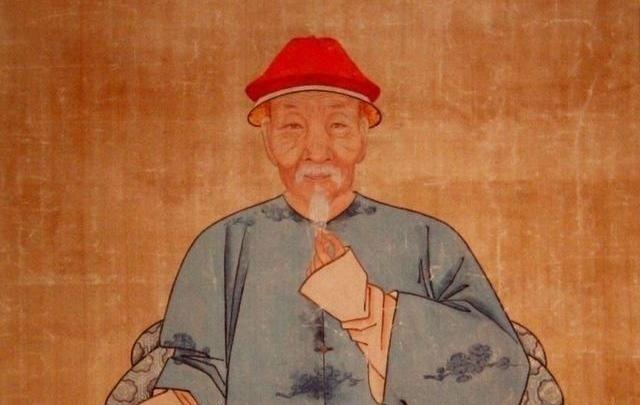

1966年,一群革命小将打着“打倒鬼神论”的口号挖了《聊斋》作者蒲松龄的墓!打开棺椁后,发现棺内合葬一男一女,一具遗骨头枕一部古书而眠,不见金银寒酸至极! 蒲松龄,1640年6月5日生在山东淄川蒲家庄,家里是个破落书香门第。小时候聪明得不得了,八岁就能跟大人对答如流,19岁考秀才,县里府里道里都拿了第一,名气一时无两,连山东学政施闰章都夸他。可惜,科举这条路对他太不友好,乡试考了几十年都没中,满腹才华只能憋着。到71岁,才因为文学上的名气被赏了个贡生头衔,聊以安慰。 17岁结了婚,分了点家产,可日子过得紧巴巴。他当了半辈子私塾先生,在毕家教了45年书,一年才赚八两银子,养家糊口都费劲。生活苦,但他没放弃,一直在写东西,家里穷得叮当响,精神上却从没垮。 蒲松龄最牛的成就就是《聊斋志异》。他用了40多年,写下近500篇短篇小说。别看故事里尽是鬼啊狐啊的,其实是拿这些怪东西讽刺社会,揭露贪官污吏的丑态,替底层老百姓鸣不平。他常坐在柳泉边煮茶,听路人讲怪事,记下来再加工,写得生动又接地气。 这本书语言犀利,立意深,鬼故事里藏着真道理。比如《席方平》里写底层人被冤死,灵魂还得跟官府斗,活脱脱就是当时社会的缩影。蒲松龄自己科举不顺,对腐败官场恨得牙痒痒,笔下自然带着火气。 《聊斋志异》不光是本小说集,更是古代文学的宝贝。鲁迅说它是“专集之最有名者”,郭沫若给蒲松龄故居题联,夸他“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”。这书后来传遍世界,被翻成好多语言,还改成了电影电视剧,影响大得没法说。 蒲松龄的作品不只让人看个乐呵,更让人反思社会。他的故事里那些小人物的苦难,到现在还能戳中人心。后人读他的书,既佩服他的才华,也感慨他那份坚持。 1966年,文化大革命正闹得凶,“破四旧”喊得震天响。所谓“四旧”,就是旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯,凡是老的东西都得砸烂。当时全国上下都疯了似的要革传统文化的命,红卫兵、革命小将到处搞破坏,烧书、砸庙、挖坟,啥都干。 蒲松龄的墓就在这股风潮里成了靶子。一群年轻人觉得《聊斋志异》尽写鬼神,属于迷信,得铲除。他们喊着“打倒鬼神论”,跑到蒲家庄,直奔那座不起眼的墓,想挖出点啥来证明自己的革命劲头。 墓挖开了,棺椁露出来,里面躺着一男一女两具骸骨。男的头底下枕着一本古书,碰一下就碎成灰了。陪葬的东西少得可怜,就几件破铜烂铁,像铜炉、铜镜,压根没金银珠宝。这一幕让那群人傻了眼,本以为能挖出点值钱玩意儿,结果啥也没有,寒酸得让人下不了台。 后来查明,那本古书可能是蒲松龄生前的手稿或者他爱读的书,可惜早烂得没法认了。四枚印章和几件东西被蒲氏后人交给了国家,剩下的遗骨也被悄悄重新埋了。 这事虽然毁了蒲松龄的墓,却没毁掉他的名声。《聊斋志异》的价值反而更凸显出来。那些年轻人想用铁锹砸烂传统文化,可蒲松龄的才华和思想,不是几下子就能抹掉的。他的书后来还是传遍了世界,拍成电影电视剧,证明好东西怎么都毁不掉。 不过,这事也让人心疼,那么多老祖宗留下的东西,就这么被糟蹋了。蒲松龄墓被挖,不是孤例,那几年全国不知有多少文物古迹没了影,教训太深刻了。 传统文化是个民族的根,就像树干没了好看不好活。蒲松龄的《聊斋志异》不只是故事书,它记录了当时老百姓的生活、想法,还有对社会的不满。这些东西放到现在看,还是活生生的,能让人明白过去是怎么回事。 再说,传统文化里那些智慧和美,不是随便就能替代的。蒲松龄写鬼写妖,其实是在写人,写人性,这种深度是现代快餐文化比不了的。丢了这些,就等于丢了咱自己的魂儿。 保护传统文化,不是为了抱着老东西不放,而是让后人知道自己从哪儿来。蒲松龄墓被挖的那一幕,提醒我们历史不能随便糟蹋。传承下去,才能让年轻人明白,先辈们是怎么用才华和坚持,给咱们留下精神财富的。 再说,文化要是断了,后人就没得学了。像《聊斋志异》这样的作品,能让人思考,能教人做人,丢了多可惜。保护好这些东西,咱们的根才扎得深,民族才有底气。