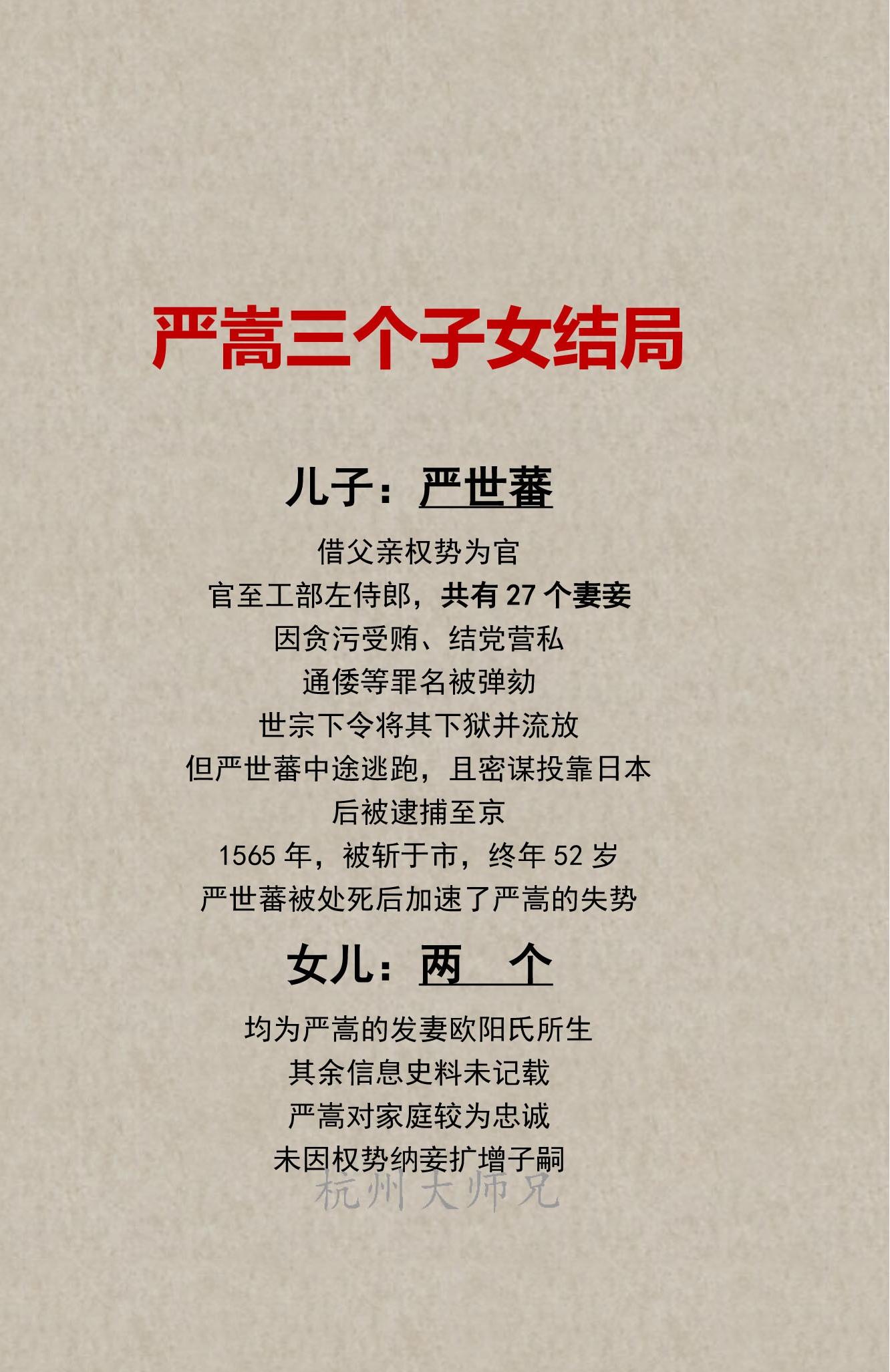

西汉时期,淳于意被判肉刑。官兵过来抓捕他的时候,五个女儿追在他身后哭泣:父亲父亲

小说红楼

2025-05-01 13:31:02

西汉时期,淳于意被判肉刑。官兵过来抓捕他的时候,五个女儿追在他身后哭泣:父亲父亲,不要走。气的淳于意大骂:生女儿有什么用,关键时候连个拿主意的人都没有。可几个月后,他又抱着小女儿笑道还是女儿好啊。

公元前 167 年的清晨,临淄城的石板路上传来一阵急促的马蹄声。时任太仓令的淳于意望着围在自家宅院外的官兵,手中握着药箱的手微微颤抖。太仓令主管齐国的粮仓,虽是个颇有实权的职位,但淳于意真正痴迷的却是医术。

他行医多年,凭借高超的医术声名远扬,可谁能想到,有一天他会因治病救人而成为阶下囚。

“父亲父亲,不要走!” 五个女儿哭喊着追出家门,裙裾沾满泥土。淳于意回头看着涕泪横流的女儿们,心中满是绝望与愤怒,他大声咒骂道:“生女儿有什么用,关键时候连个拿主意的人都没有!” 话音未落,他便被官兵粗暴地推搡着带走,只留下女儿们撕心裂肺的哭声在街巷中回荡。

肉刑,是古代极为残酷的刑罚,包括黥(在脸上刺字)、劓(割鼻)、刖(砍足)、宫(破坏生殖器官)等。受刑者不仅身体遭受巨大痛苦,还会因身体残缺而终身蒙受耻辱,在社会上难以立足。

而淳于意之所以会被判处肉刑,还要从他精湛的医术说起。

淳于意自幼痴迷医术,拜在阳庆门下潜心学习。阳庆将毕生所学的黄帝、扁鹊之脉书,以及五色诊病之术倾囊相授。淳于意学成后,医术高超,前来求医问药者络绎不绝。

然而,他生性洒脱,不喜被权贵束缚,常常拒绝为达官显贵看病,因此得罪了不少人。

有一次,一位权贵家眷患病,派人来请淳于意出诊。当时淳于意正在为贫苦百姓义诊,便拒绝了对方。权贵怀恨在心,后来其家眷因病去世,权贵便诬陷淳于意误诊,草菅人命。在权贵的运作下,淳于意被判处肉刑,要被押解到长安受刑。

淳于意家中一妻一妾,多年来妻妾虽努力生育,却只诞下五个女儿,并无儿子。被抓走后,淳于意万念俱灰,在押解途中,他常常望着天空发呆,悔恨自己当初对女儿们的恶语相向,如今却无人能救自己于水火之中。

而此时,最小的女儿缇萦内心翻涌着巨大的波澜。她看着姐姐们整日以泪洗面,心中暗暗发誓一定要救父亲。

缇萦生得聪慧伶俐,自小在父亲的教导下识字读书,深知事理。她明白,在这等级森严的社会,一个小小女子想要改变父亲的命运谈何容易,但她不愿放弃。她四处打听,得知汉文帝刘恒以仁孝治国,或许可以向皇帝求情。

于是,她毅然决定跟随父亲前往长安,为父申冤。

一路上,缇萦省吃俭用,靠着给路人做些杂活换取盘缠。到达长安后,她四处打听如何才能将信件送到汉文帝手中。有人告诉她,可以通过官府的驿站传递。

缇萦便怀着忐忑的心情,写下了那封改变父亲命运的信:

“妾父为吏,齐中称其廉平,今坐法当刑。妾伤夫死者不可复生,刑者不可复属,虽复欲改过自新,其道无由也。妾愿没入为官婢,赎父刑罪,使得自新。”

信中,缇萦言辞恳切,先是诉说父亲为官清廉公正,接着阐述肉刑的残酷,受刑后无法改过自新,最后表示自己愿意卖身为官婢,来换取父亲的自由。

这封信最终辗转到了汉文帝手中。汉文帝被缇萦的孝心和勇气所打动,同时也意识到肉刑过于残忍,不利于社会的和谐与发展。

于是,他下令废除肉刑,并赦免了淳于意。但淳于意死刑可免,活罪难逃,他被责令回到家乡,继续行医,为百姓治病,同时还要定期向官府汇报行医情况。

几个月后,当淳于意平安回到家中,他一把将小女儿缇萦抱入怀中,老泪纵横:“还是女儿好啊!是你救了父亲的命!”

过去父亲一直都以为自己没有儿子而遗憾,可是如今还是女儿救了他的性命,他的心里改变了“重男轻女”的想法。

此时的缇萦,眼中闪烁着泪光,脸上却露出了欣慰的笑容。她用自己的行动,不仅改变了父亲的命运,也在历史上留下了一段感人至深的佳话。而汉文帝废除肉刑这一举措,更是彰显了他的仁德,推动了刑罚制度的进步,对后世产生了深远的影响。

缇萦救父成功后,并未因此而居功自傲。回到家乡后,她继续协助父亲行医,凭借着自己的聪慧和细心,逐渐掌握了不少医学知识。她经常跟随父亲走街串巷,为贫苦百姓送医送药。遇到那些看不起病的人家,缇萦还会拿出自己的积蓄,帮助他们买药治病。

在当时,女子的社会地位较低,很少有机会接受系统的教育。但缇萦凭借着自己的努力,不断学习医术和药理知识。她不仅能够熟练地为病人诊断病情,还能根据父亲的指导,独立开方抓药。渐渐地,缇萦在当地也有了一定的名气,许多人都称赞她是一位德才兼备的奇女子。

缇萦还积极参与社会公益事业。她看到一些孤寡老人无人照顾,生活困苦,便发起了募捐活动,号召乡亲们一起帮助这些老人。在她的努力下,当地建立起了一所小型的养老院,让那些无依无靠的老人能够安享晚年。

缇萦的事迹也激励着周围的女子。越来越多的女性开始勇敢地表达自己的想法,追求知识和独立。她用自己的行动证明,女子并不比男子差,在关键时刻同样能够发挥重要作用,为社会做出贡献。

0

阅读:199