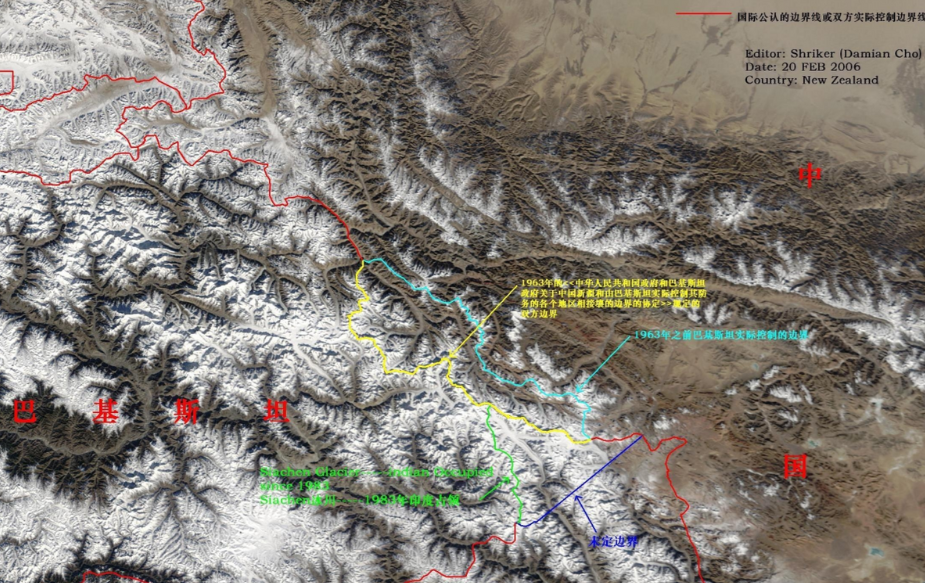

巴基斯坦于1963年向中国提供了5800平方公里的昆仑走廊,而我们则慷慨地把面积1940平方千米的汉萨河(Kamburg)拱手让给巴基斯坦。这一次的边界划定,就像是两个国家之间“你来我往”,展开了一次换地盘的“盛宴”。

喀喇昆仑走廊,位于中国新疆西部的喀什地区,自古以来便是高山峻岭所围绕的地带。其名源自喀喇昆仑山脉,因地势险要而得名。向西不远处,位于坎巨提的大峡谷,这里是一个交汇点,中国、巴基斯坦和阿富汗的边界在此相遇,每个国家的山口都通向另一个领土。

坎巨提的战略地位使其成为历史上诸多强权争夺的焦点。1761年,为了获得清朝的保护,坎巨提地区向清朝进贡砂金,与此同时,清朝也以丝绸和金银器物作为回赐,确立了一种宗藩关系。然而,坎巨提并非总是安稳的,其多次被周边势力侵扰,臣服于不同的统治者。

英国在完成印度次大陆的殖民后,为了保护其西北前沿,开始注意到坎巨提和喀喇昆仑走廊的地缘政治重要性。英国和沙俄的扩张势力在此地相遇,争夺影响力。喀喇昆仑走廊虽然气候严寒,人烟稀少,但其作为通往西藏和新疆的商道却不可或缺。

1878年,阿古柏入侵新疆南部被平定后,坎巨提再次向清朝表明忠诚,进贡砂金,显示出其地政治的微妙平衡。

然而,坎巨提的独立性并不为周边强国所容,英国在发现坎巨提与沙俄接触后,立即调整了对该地区的政策,开始直接干涉坎巨提的政治事务,最终在1889年迫使坎巨提签署条约,使其成为英印政府的附属地。

1947年,英国政府宣布放弃其在印度的统治权,结束了近两个世纪的殖民统治。这一决策部分是受到甘地和其他印度民族主义者的不懈努力的影响,他们通过绝食和非暴力抗议等手段,成功地推动了印度向自我治理的过渡。

同时,英国提出的解决方案中包括了创建两个独立国家:印度和巴基斯坦,这一方案由当时的总督蒙巴顿伯爵提出,基于宗教而非民族差异的考量。

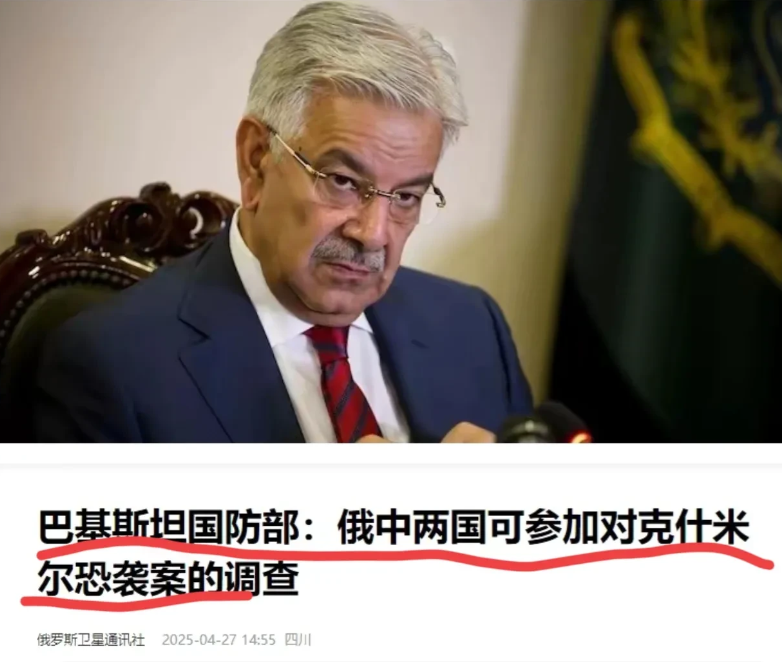

印度和巴基斯坦之间的界线划分,尤其是克什米尔地区的归属问题,迅速成为两国关系中的一个主要争端点。克什米尔地区不仅地理位置重要,同时对于印度和巴基斯坦而言都具有深远的战略意义。

印度视克什米尔为其通向中亚的桥头堡,是实现其地区主导地位的关键;而对巴基斯坦而言,失去克什米尔等同于国家安全的重大威胁。

1949年,新成立的中华人民共和国在和平解放西藏后,于1951年与巴基斯坦正式建立了外交关系。这一外交策略是在一个更广泛的地缘政治框架中进行的,旨在通过建立友好邻邦关系来对抗美国的包围。

起初,尽管两国关系相对冷淡,但在中国驻巴基斯坦大使耿飚的积极努力下,中巴关系逐渐升温。在美国对南亚的影响力逐渐加强的背景下,巴基斯坦在1953年至1960年期间在联合国反复投票反对恢复中国的合法席位。

随着中巴关系的逐渐改善,巴基斯坦的外交政策也开始调整,1961年投票支持中国恢复联合国席位。

1962年,中巴边界谈判正式启动,这是在长期的战略考量和国际形势变化的背景下进行的。谈判不仅是解决具体边界争议的机会,也是两国政治互信的试金石。经过几个月的密集谈判,

1963年,中国与巴基斯坦在边界划分上的决定,与耿飚将军的洞察力密不可分。耿飚在担任中国驻巴基斯坦大使期间,了解到这两个地区曾归属中国,但由于缺乏有效管理,已实际脱离中国控制。他认为,若坚持索回这些地区,将不利于中巴关系。

考虑到耿飚的建议,中国决定放弃坎巨提,专注于收回喀喇昆仑走廊。他回国后向周总理汇报此方案,并获得中央批准。中巴边界划分时,中国只要求归还喀喇昆仑走廊,放弃坎巨提,这种既考虑历史又顾及现实的态度赢得了巴基斯坦的认可。

对于中国而言,喀喇昆仑走廊至关重要,它是新疆通往西藏唯一的国道,连接着阿克赛钦。与此相比,坎巨提对中国的战略价值较低。但对巴基斯坦来说,坎巨提地处克什米尔西北,是其天然门户,拥有重要的战略意义,尤其是在与印度的对峙中。

1965年,第二次印巴战争爆发时,中国对巴基斯坦提供了全面的外交和军事支持,这进一步加深了两国的合作关系。这段历史最终导致了喀喇昆仑公路的建设,这不仅是一条重要的交通路线,更是中巴友好的象征。

最初巴方对建造这条公路持保留态度,主要是因为地理复杂、成本高昂,以及美国的反对,1965年阿尤布·汗访华期间,中国提供了重要的安全保证及优惠贷款,重燃了巴方对喀喇昆仑公路的兴趣。

1966年3月18日,中巴正式签署修建协议,1979年,这条历时13年,耗资10.9亿人民币的公路终于通车,成为中巴友谊的象征。