1938年夏末的柏林,中国驻德大使陈介在德国外交部大楼里,正与德方官员进行最后一轮谈判。谈判桌上摆着一份电报,上面清晰地记录着希特勒的最新指示:停止向中国提供任何军事援助。

就在三个月前,德国还曾允诺继续履行潜艇合同。然而,随着德日关系的迅速升温,形势发生了戏剧性的逆转。日本驻德大使大岛浩频繁往来于柏林各个部门之间,施加外交压力。

一份解密的德国外交档案揭示,大岛浩曾直接向德国海军部提出抗议:“向中国提供潜艇,将严重损害德日两国的军事合作关系。”这番话显然起到了决定性的作用。

更令人意想不到的是,当时正在建造的两艘潜艇已经完成了80%的工程。中国海军甚至已经支付了60%的预付款,约120万美元。德方却以“技术原因”为由,单方面宣布中止合同。

陈绍宽立即派出了以叶肇访为首的专门谈判团队。他们提出了三个方案:一是提高合同价格;二是将潜艇改为商用潜水器;三是将合同转让给其他国家代为建造。然而,这些建议都被德方以各种理由否决。

1938年10月,事态出现了新的转机。英国驻华大使馆透露,维克斯造船厂愿意接手这个订单。但就在合同即将签订之际,日本驻英大使重施故技,向英国外交部施压。最终,这个计划也无疾而终。

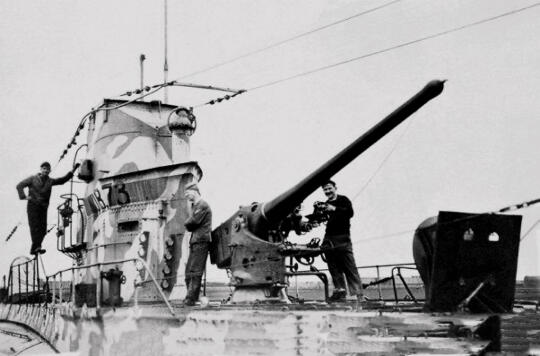

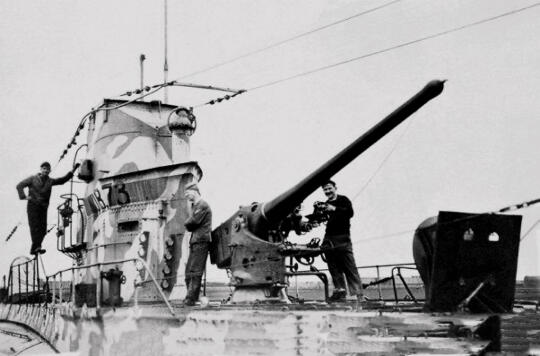

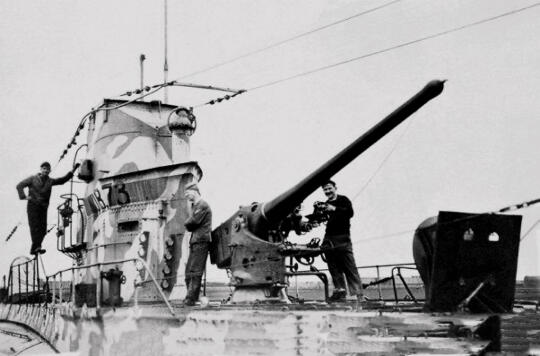

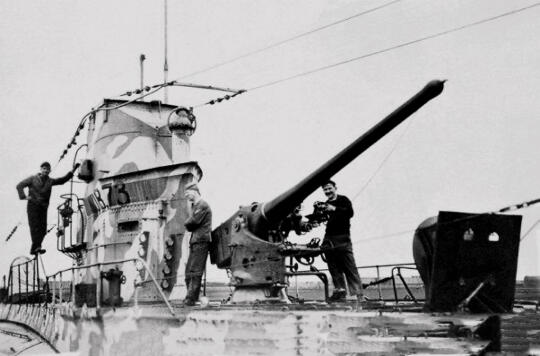

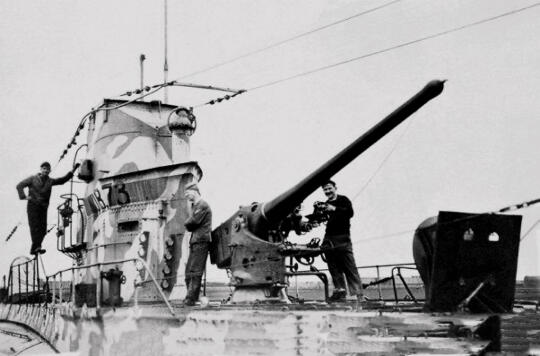

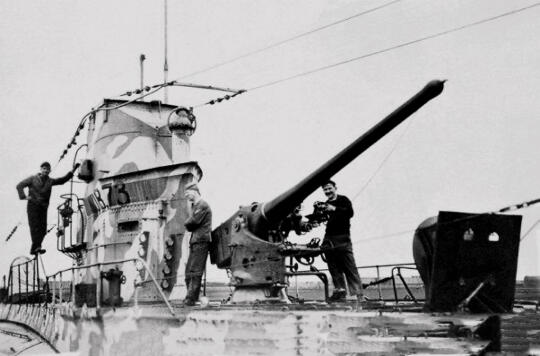

更具戏剧性的是U120和U121的后续命运。这两艘原本属于中国的潜艇,在德国海军服役期间战绩斐然。据统计,仅U120就击沉了包括一艘护航航母在内的7艘盟军舰船,总吨位达4.2万吨。

1943年,U121在北大西洋执行任务时被英国皇家空军的反潜机发现并击沉,艇上47名官兵全部阵亡。而U120则在战争最后阶段被德军自行炸毁,以免落入盟军之手。

在南京的档案馆里,至今还保存着一份发黄的电报。这是1938年12月陈绍宽向国民政府发出的最后报告,上面写着:“潜艇计划终告失败,建议另谋他途...”(待续)