二流堂

1967年6月,《美术风雷》在北京创刊,创刊号为16开,印制简陋,仅22页。

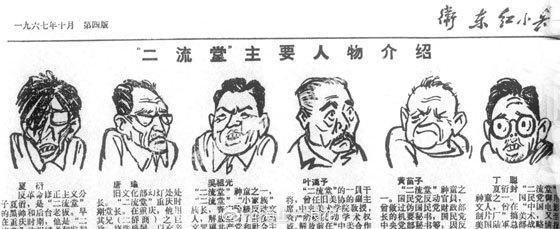

参与组成《美术风雷》编辑部的有美术界的若干造反派组织,几乎涵盖了美术界的方方面面。这恐怕是“文革”中美术界的一个重要刊物。尤其值得重视的是《美术风雷》发刊词。这一火药味浓烈、歇斯底里的发刊词列出了一批人士的名字,包括已去世的齐白石、黄宾虹。名单依次为:江丰、邵宇、米谷、齐白石、黄宾虹、黄胄、吴作人、郭味蕖、张仃、叶浅予、黄苗子、张正宇、张光宇、胡考、郁风、丁聪、郑可等。发刊词还根据每个人的具体情况,加上了诸如“大地主”、“叛徒”、“大右派”、“黑画家”之类的限定词,并说:“ 一伙牛鬼蛇神,把美术界的机关、团体、院校变成了‘裴多菲俱乐部,变成了‘二流堂。他们窃取了美术界的领导权,专了我们的政。”

从名单的阵容及所用的“限定词”,可以强烈感受到当时美术界风暴的声势之大、范围之广、气氛之凝重。同时也可以看出,对某个画家的单独批判,已经延伸至对某一特殊群体或派别的讨伐。

“彻底砸烂‘二流堂!”——这是《美术风雷》“创刊词”中的最后一个口号。 由上及下,由政治到美术,由众多当权者蔓延到一个文艺家群体,北京的美术风云如火如荼。

《美术风雷》的一则“简讯”,为我们提供了当时的批判动态:

六月初,中央美术学院班系大联合代表会、红代会美院燎原《大批判兵团》经过周密的调查研究,开始向文艺界的大裴多菲俱乐部——“二流堂”猛烈开火!

所谓“二流堂”者,就是文艺界四十年代初在重庆的一些自称“社会二流子”的败类所组成的大“沙龙”。堂长是臭名昭著的旧文化部副部长夏衍。其主要成员还有:潘汉年、阳翰笙、唐瑜、吴祖光、张仃、叶浅予、黄苗子、张光宇、张正宇、龚之方、胡考、盛家伦、郁风、文怀沙、艾青、吕恩、王人美、丁聪、郑可、冯亦代、戴浩等。

“文革”期间,“二流堂”成员与所有遭遇磨难的知识分子一样,都承受了不同打击。其中,关进秦城监狱的就有夏衍、叶浅予、黄苗子、郁风四人。

即便身在监狱,“二流堂”人也表现出与众不同的乐观和坚毅。

叶浅予1968年4月被捕,先后关进3个不同监狱,最后一处是秦城。他说,相比而言,这里比看守所和半步桥监狱条件要好一些,且是单间,还可以从图书馆借允许看的政治书。他晚年在回忆录中写到,他被关押在8平方米的单身牢房里,觉得只读书读报太单调,就自己创造了一套练腰的体操,每天来回走动,以免背弯腿僵,造成体形弯曲。关于这一经历,他写得颇为俏皮:“常言道‘留得青山在,不怕没柴烧,保住健康的身躯,将来才能东山再起,否则的话,到了翻身的那天,驼着背,弯着腰,拄着拐棍回家去,多没劲!”

与叶浅予一样,黄苗子、郁风夫妇,也以自己的乐观精神和特殊方式,消磨7年监狱时光。

黄苗子与郁风入狱都在1968年9月4日——比叶浅予晚5个月,从功德林看守所到半步桥监狱,最后到秦城监狱。自从受到各自机关造反派的关押之后,夫妇二人就再也没有见过面,在秦城,他们同样不知道,对方也是在同一时间关进同一个监狱,更不知道夏衍、叶浅予也在同一片天空下。

对于艺术家来说,无论处在何种情形下,对艺术的渴望永远挥之不去。在监狱,这种渴望则是一把锐利的刀,刺痛人心。但它又是一种无形的力量,让人充实,让人坚韧不拔地生存下去。