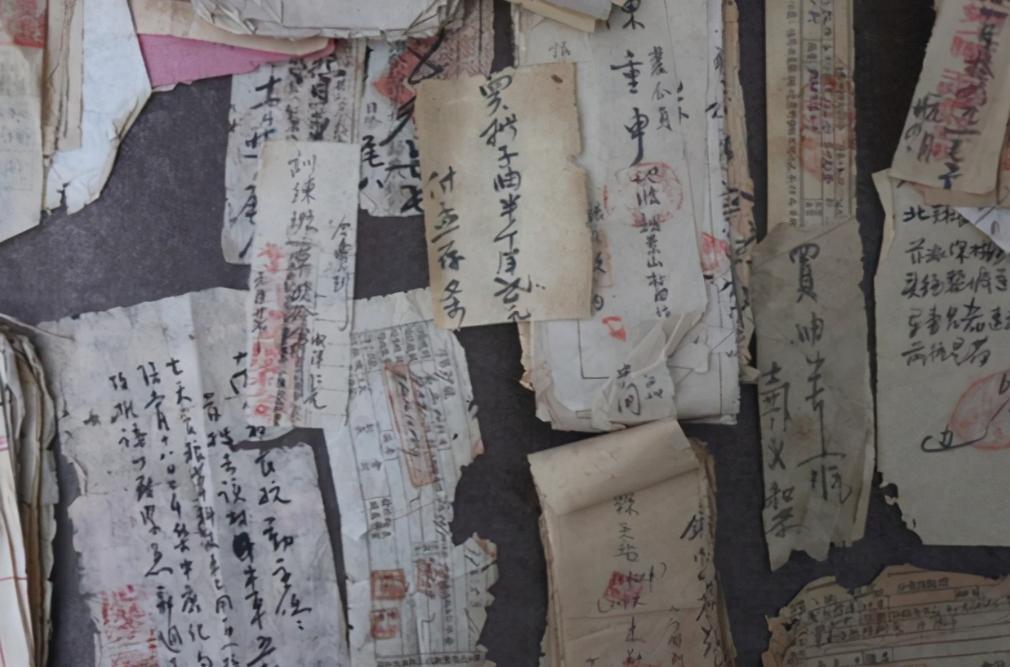

1982年,河北老太太张翠萍临终前,再三叮嘱儿子朱海清:“你记着,等我死后,无论你发现了什么,都不要吱声!” 更令人不解的是,她还特别强调,不要去找“老司令”李运昌,说他们是“干大事的人”,不要给他们添麻烦,一个从未听说过的名字,一份意图不明的遗嘱,这背后到底隐藏着什么?是什么让一位普通的农村妇女如此慎重? 在妻子的帮助下,朱海清终于找到了母亲生前珍藏在床头樟木箱里的黑色小匣子,这个被母亲秘而不宣的小盒子,打开后让他感到震惊,匣子只有一叠泛黄借条,上面写着“李运昌”借粮的记录,而借的粮食加起来竟有七千斤。 朱海清开始在村里四处打听这个“李运昌”的身份,出乎意料的是,村里的老人们对李运昌这个名字并不陌生,他们告诉朱海清,李运昌是抗日战争时期的八路军领导人,曾在指挥过许多重要的军事行动,而他们村子正是当时李运昌部队的驻扎地之一。 时间回到1942年的冬天,八路军李运昌部队在河北兴隆县一带被日军重重包围,物资极度匮乏,粮食更是成了军队的奢望,那时的张翠萍怀着八个月的身孕,当她听说八路军急需粮食时,毫不犹豫地决定冒着生命危险给他们送粮。 八路军开始并不愿意接受张翠萍的帮助,毕竟张翠萍当时已怀孕8个月,体力有限,送粮意味着她可能面临极大的危险。 但张翠萍的坚持和无畏感动了李运昌,他不得不接下她带来的粮食,并出于八路军的纪律——“不拿群众一针一线”——为她写下了第一张借条,从那时起,张翠萍为八路军送粮总数达到约7000斤。 在极度困苦的年代,这可不是个小数目,而在一个风雨交加的夜晚,张翠萍冒着日军的追击,带着最后一批粮食从隐秘的山路中穿行时,突然早产,朱海清就在那个关键时刻诞生。 那个危急关头,张翠萍硬是在分娩过程中一声不吭,这样的毅力令人动容,尽管疼痛撕心裂肺,她咬紧牙关,不让自己发出一丝声响,朱海清的出生不仅见证了母亲的顽强,也标志着她对八路军的忠诚。 村里的老人们至今提起这段往事时,都会感叹张翠萍那坚韧的精神,她不仅是一个普通的农村妇女,更是抗战时期无数无名英雄的代表,她没有上战场,但在后方,她用自己的行动撑起了战士们的希望。 张翠萍的故事并非偶然,她的丈夫朱殿昆也是一名八路军,专门负责传递重要情报,张翠萍与丈夫一起,把家变成了八路军的堡垒户,为部队筹集粮食,照顾伤员,甚至帮忙传递情报。 在抗日战争最艰难的日子里,张翠萍没有退缩,尽管丈夫朱殿昆在一次任务中牺牲了,她依然坚持为八路军筹集物资,她的家成了八路军的避风港,而她本人则因为这些行动被日军盯上,最终遭到逮捕,但她始终坚守底线,未曾透露一字。 1949年新中国成立后,政府曾号召百姓拿着这些战争时期的借条去换取补偿,当时许多像张翠萍一样在战争中帮助过八路军的群众,都会用这些借条换回粮食或其他物资,而张翠萍从未想过兑现这些借条。 尽管家里的日子并不宽裕,但她始终认为自己为八路军的帮助不应得到任何回报,对她来说,这些借条不仅是八路军当年承诺的见证,更是一段艰难岁月的记忆,她宁愿把这些借条好好地保存起来,也不愿换取任何物质上的补偿。 时间来到了1988年,那个张翠萍临终前让朱海清不要去打扰的“老司令”李运昌,终于找到了朱海清,这位曾经的八路军指挥官,如今已是满头白发的老人,他告诉朱海清,自己已经找了张翠萍整整44年,因为当年她冒着生命危险帮助八路军的事迹,让他铭记于心。 朱海清带着那些泛黄的借条来到母亲的墓前,将它们一一烧掉,火光映照着他的脸,他似乎看到母亲那坚定的神情,张翠萍用一生的无声奉献,诠释了什么是真正的英雄。 她用自己微弱的力量,支撑着八路军在战火中坚持下去,她从未炫耀自己的贡献,甚至临终时还担心会给八路军带来麻烦,张翠萍的无私与坚韧依然让人动容。